KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 685

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

10 / 04 / 2025

MONSTERS / FOAM ARTIFACT

MC5 / COURETTES / KIM WESTON

ROCKABILLY GENERATION NEWS

KRIMARKISTA / ERIC CALASSOU

POGO CAR CRASH CONTROL

Sur ce site : livraisons 318 – 685

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

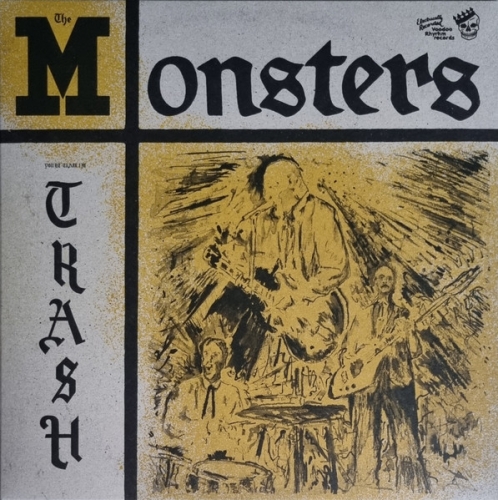

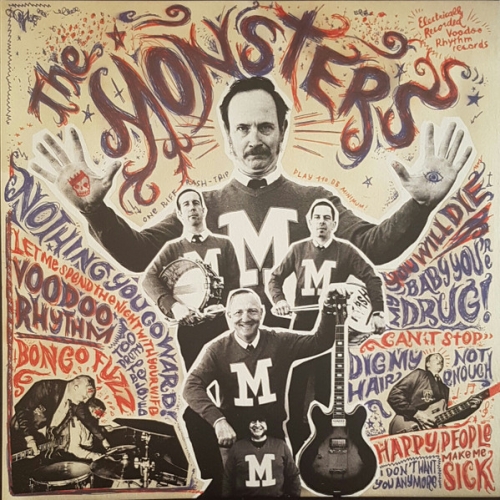

- Monsters class

(Part Three)

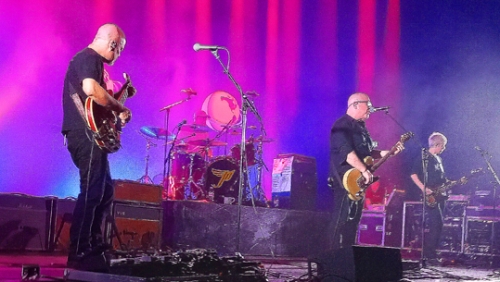

Ils nous font le coup à chaque fois : ils arrivent comme des membres d’une fanfare municipale, en vestes de gala rouges et pantalons noirs, et ils se congratulent par avance en se serrant la main avec de francs sourires. La seule différence avec les autres fois, c’est qu’il en manque un. Les Monsters ne sont plus que trois. La scène du Supersonic est tellement riquiqui qu’il n’y a de place que pour une seule batterie, alors que le power des Monsters repose sur la double batterie. Mais ta déception ne va pas durer longtemps.

Beat-Man commence par démonter les grilles de sa colonne d’ampli pour avoir le son plus direct des haut-parleurs. Il branche sa gratte, crack, et c’est aussitôt l’hallali ! Bim bam boom ! Tout ce que tu veux ! Beat-Man, c’est Zeus, il bouffe le rock tout cru, il tonne du blast à la tonne, il te tombe sur le râble avant que t’aies eu le temps de dire ouf, tu prends «Searching» en pleine poire, t’es au début et à la fin du rock, t’es au cœur du problème, t’es dans l’absolue réalité du blast, dans l’absolue nécessité de l’instant, Beat-Man te cloue à la porte de l’église, il te trashe les globules,

il te gave comme une oie, en seulement deux minutes, il te donne tout ce que tu peux attendre d’un concert de rock : la folie, le power, la véracité, la violence, la pureté, la magie, tu peux rameuter des milliers des mots pour tenter de situer la grandeur de Beat-Man, il t’échappera encore, car il est extraordinairement puissant. Il est l’incarnation de Zeus, c’est sûr, mais aussi celle du diable, un diable rigolard qui grésille d’intensité, qui dégouline fièvres malignes, qui se fond dans le rouge des spots, qui défie les lois de la physique, qui broie les atomes de l’air, Beat-Man, c’est du rock nucléaire, il est le White Light White Heat des temps modernes, il fracasse

les correspondances, il éclate les déconfitures, il carbonise les carlingues, il éviscère la véracité, il tire sur la corde comme un dingue, il démonte la gueule des limites, oui, c’est un diable magnifique qui propose de temps en temps des «heavy metal songs» qu’il joue avec une abnégation trucidaire, il t’aplatit l’imaginaire et te laboure la cervelle avec des solos encore plus heavy et déviants que ceux de Leigh Stephens au temps de Blue Cheer, et tu vois son œil briller. Son trash-rock est un trash-rock qui ne pardonne pas, qui ne revient jamais sur ses pas, c’est un sommet du genre, il porte le blast à incandescence, Beat-Man bat Lemmy et tous les cracks du genre à la course. Beat-Man is the Last Punk Standing, comme dirait Wild Billy Childish, son dernier concurrent.

Beat-Man est le seul à savoir chanter aussi bien la mort («Dead»), qu’il enchaîne avec cet épouvantable blaster qu’est «Smell My Tongue». Quand il fait distribuer des sous-bocks, c’est pour faire chanter la salle avec lui sur «Yellow Snow Drink» et tout le monde y va de bon cœur - I’m gonna kill/ Myself/ Tonight - Ça le fait bien rigoler - I took my gun/ And shoot me up space - Et ça repart pour de nouveaux sommets, alors tu vois cette silhouette hallucinante se détacher dans le feu des spots, il se jette tout entier dans le chaos, comme s’il voulait repousser les limites de l’apocalypse.

Beat-Man reprend à son compte toute la mythologie du blast - c’est-à-dire Stooges/Motörhead/Saints/Lazy Cowgirls/Turbonegro /Dan Melchior/JSBX/ Headcoats/Hot Snakes - mais à la puissance mille. Tu sens ça lorsque tu passes une heure à ses pieds. Tu sens cette énergie hors du commun.

On retrouve tous les temps forts du set sur You’re Class I’m Trash. Toute la folie scénique s’y trouve, t’as 9 blasters sur 13 cuts, c’est un sommet du genre, il enchaîne «Gimme Germs», «Smell My Tongue», «Carpool Lane», «Dead» et «Stranger To Me», Beat-Man n’en finit plus de partir en vrille de la mort qui tue, dans le Louder Than Death cher à Lemmy, ton cœur balance au rythme de Beat-Man, Deeeeaaaaaad ! Et tu l’entends partir en vrille extra-liquide de solace d’excelsior, il ramène dans l’actu la disto liquide de Blue Cheer. Tout cela est extravagant de classe trash. Il ne dépasse pas les bornes, il les explose. Beat-Man est un blaster fou. Et ça continue ventre à terre avec «Electrobike Asshole» et ce «Get Drunk On You» encore plus barré. Puis il s’en va faire le diable dans «Devil Baby», I want you child, c’est atrocement génial, bombardé de son, dommage que Saint-Jean ne soit plus là pour écouter ça, car c’est le gendre d’apocalypse qui lui plairait. Beat-Man bat encore tous les records de trash avec cette dégueulerie qu’est «My Down Is Your Up». C’est l’un des albums du siècle. Comme le disait si bien Paul Alessandrini autrefois, pèse le pour et le contre et cours chez ton disquaire.

En 2017, Beat-Man fit une fois de plus trembler la terre avec M. En effet, une bombe se planque en B : «Nothing You Coward», pure merveille de beat intensif, d’autant que Beat-Man part en killer solo flash intersidéral. Et juste avant ça, il réinvente le garage moderne avec «Happy People Make Me Sick». Beat-Man s’y défosse d’un glou-glou à l’Anglaise, il fait son Eddie Phillips, c’est une véritable merveille et un honneur pour le lapin blanc que d’écouter ça - Get out of my fucking way/ You make me sick - et ça continue ainsi ad vitam aeternam. Une merveille des temps modernes. Puis dans «Too Pretty To Be Loved» qui sonne un peu prog, Beat-Man passe un solo de commotion atrocement bon, complètement congestionné de la ciboulette. Toute la folie du garage est là. Pas la peine d’aller chercher ailleurs. Et ça monte encore d’un cran terrible avec un «You Will Die» pris au heavy beat et d’une intensité qui dépasse carrément l’entendement. Le pauvre entendement n’a jamais vu ça de sa vie. Beat-Man pousse des cris sauvages, c’est embarqué à la basse, alrite, avec toute la folie de disturbance dont est capable ce Monster. Alors que s’abat la colère de Dieu sur la terre, il se dresse dans le tonnerre de l’apocalypse. Mais quand on attaque l’album normalement, c’est-à-dire par «Baby You’re My Drug», on se dit que c’est bon de retrouver ce vieux compagnon de délire. Beat-Man crée bien son monde. Ce cut d’ouverture de bal nous submerge aussitôt, tel une marée de gélatine noire et glacée. Avec «I Can’t Stop», les deux batteurs enterrent le beat au plus profond des catacombes. Encore une belle leçon de garage avec «Not Enough». Beat-Man ne prêche pas dans le désert et il passe au heavy sludge de dégoulinage d’exaction dépréciative embusquée avec l’effarant «I Don’t Want You Anymore». Oh, il y pique même une authentique crise de tituberie bulbique. Il termine cette A pulmonaire avec «Bongo Fuzz», un bel instro fuzzé de frais et gavé de basse. Quant au beat, c’est un rêve.

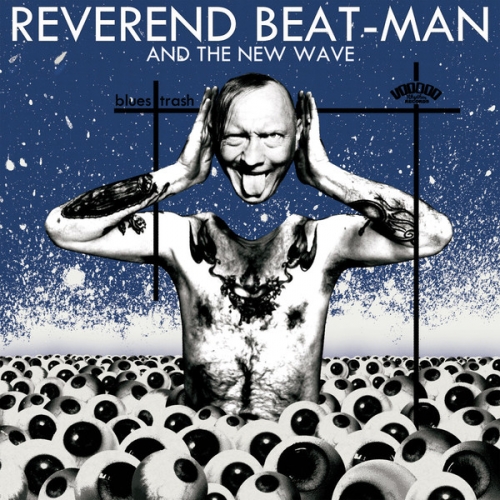

Dommage, l’album du Reverend Beat-Man & The New Wave paru en 2018 est un peu raté. Blues Trash n’a de blues trash que le premier cut de l’A, «I Have Enough». Il dit qu’il en a marre de ses mensonges et de what you tweet. Il dit son ras-le-bol sur un beat des catacombes beaucoup trop prévisible. Beat-Man tourne en rond. Il reste dans le boogaloo craouette pour «I’m Not Gonna Tell You». Mais ça ne veut pas décoller, même si coule une belle morve de fuzz sur nos gueules énamourées. Puis, petit à petit, il nous emmène dans une sorte de Balajo. Il va même se mettre à sonner comme la Mano Negra, ce qui est très ingrat. Comme il n’a plus grand chose à raconter, il ahoote ses souvenirs de Wolf. En B, il devient littéralement calamiteux. Il se prend pour Nick Cave («If I Knew»), pour Nico («Then We All Gonna Die»), pour Joujouka («Looking Right Through») et pour Kurt Weill (le dernier titre en allemand).

Signé : Cazengler, Munster

Monsters. Supersonic Records. Paris XIIe. 25 mars 2025

Monsters. M. Voodoo Rhythm 2017

Reverend Beat-Man & The New Wave. Blues Trash. Voodoo Rhythm 2018

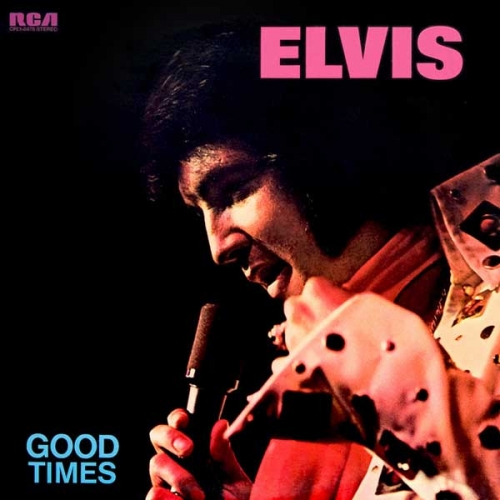

Monsters. You’re Class I’m Trash. Voodoo Rhythm 2021

L’avenir du rock

- Arty Artifact

L’avenir du rock adore participer aux jeux télévisés. Il choisit de préférence les plus cons, comme par exemple le Jeu des Mille Arti.

— Avenir du rock, comment nomme-t-on dans les milieux autorisés les chœurs des New York Dolls ? Vous avez dix secondes...

Tic tac tic tac...

— Les chœurs d’artichauts !

Le public rassemblé dans le studio applaudit.

— Avenir du rock, comment surnomme-t-on chez les experts en la matière le ramdam de Motörhead ? Vous avez dix secondes...

Tic tac tic tac...

— L’artillerie lourde !

Ovation !

— Avenir du rock, voulez-vous tenter le banco ?

— Banco !

— Voici donc la question du banco : comment qualifie-t-on à l’Académie Française les windmills de Pete Townshend ?

Tic tac tic tac...

— On dit qu’il articule ses clavicules !

Nouvelle ovation !

— Avenir du rock, voulez-vous tenter le super-banco ?

— Super-banco !

— Voici donc la question du super-banco : attention vous êtes prêt ? Donnez-moi s’il vous plaît le nom du groupe dont tout le monde aimerait parler, et qui, en attendant, mousse comme un crabe dans les ténèbres de l’underground ?

Tic tac tic tac...

— The Foam Artifact !

Sidérant ! Alors attention, ce n’est pas l’avenir du rock qui est sidérant. C’est The Foam Artifact, un power trio psychédélique basé à Rouen.

Dans les haut-parleurs, une voix suave annonce la début du concert et invite les voyageurs à se présenter au point d’embarquement. Plutôt que de monter à bord d’un aeroplane, comme dirait Alex Chilton, tu descends à la cave. Plutôt que d’être accueilli par une hôtesse sexy, t’es cueilli au menton par une belle fricassée d’accords de clairette. Ça n’a l’air de rien, dit comme ça, mais tu sens aussitôt le petit truc qui fait la différence. Ça sent bon le bingo. Dès les premières mesures. Ils sont trois et s’appellent The Foam Artifact. Il n’existe rien de plus psychédélique que ce nom. Ça mousse déjà dans ta pauvre cervelle. Ces trois petits mecs jouent comme des diables échappés d’une boîte de Pandore qui aurait appartenu à Syd Barrett. Et ça mousse !

Ça n’en finit plus de mousser ! Ils ont récupéré toutes les dynamiques du Grand Œuvre barrettien, mais ils les recyclent à leur façon, avec une niaque de punch qui en dit long sur la taille de leurs racines. Tu apprendras un peu plus tard que ces démons d’Artifact sont trois frères, les frères Lebois. Au beurre t’as Arthur, qui bat sec et net et sans bavure. Celui qui gratte ses poux là-bas s’appelle Benjamin, il passe parfois des solos approximatifs, mais il reste délicieusement bon esprit. Et puis t’as Martin le bassmatiqueur de choc, la colonne infernale du trio, le grand ravageur des Vendées, l’avaleur de sabre/cracheur de feu, l’ahurissant voltigeur du roi,

l’implacable pétaudière-man, le bass-killer d’ultra-choc, le petit prince de l’overdrive, l’explorateur du full-blown circonstanciel, l’artisan du psych-drenched psychosis, mais un psych-drenched psychosis comme tu n’en vois plus beaucoup, et il relance en permanence, il vit sa psychosis de tout son corps, il marque les temps forts en grimaçant comme un guerrier barbare qui viendrait tout juste de planter sa hache dans le crâne d’un moine, il n’en finit plus de labourer l’overdrive, de viruler à coups de slabs de psych-rock energy, il tape dans un registre tellement haut de gamme qu’on est obligé de penser à Jack Bruce, il développe un easy-going volubile avec des combinaisons de gammes atomisées, t’as vraiment l’impression que le cosmos tourne autour de lui, il est le point central du maelström, il dégage à lui seul plus d’énergie de psych-out so far out que tous les groupes connus dans ta philosophie, Horatio.

Et plus les Foam avancent dans leur set, plus le niveau d’énergie monte. Ça monte comme la marée. Avec le temps et l’expérience, tu finis par te focaliser sur le point central des groupes. Ici, c’est Martin Lebois, un autre soir ce sera Rudolf De Borst dans les Datsuns, et le soir d’après, ce sera Michel Basly dans les Cowboys. Quand tu tombes sur des artistes de cette qualité, tu ne les perds plus de vue un seul instant. Une heure, ça passe très vite, alors, tu rentres dans les détails. Disons un détail par seconde. Et tu ressors de l’atanor avec 60 détails en or greffés à ta cervelle. Tu ne te nourris plus que de détails. Tu laisses les généralités aux autres.

Coup de pot, les Foam ont enregistré un album. Pas de label. Pas de titre. L’album s’appelle The Foam Artifact. Que de la musique. Informations minimales mais musique maximale. Et tu retrouves dès «Jinx» cette belle dynamique montée sur le dos du bassmatic et ils basculent aussi sec dans le so far-out, avec un thème bien syncopé. Les poux se barrent dans le passé et notre héros du jour, Martin Bass Balam claque un hard drive bien domestiqué. Par contre, ils tapent à la suite un «Gelatin» plus poppy popette, avec un son de gratte quasi Taxi Girl, aïe aïe aïe. Heureusement que Martin Bass Balam joue à rebrousse poil. Et ça repart de plus belle avec «Scream Of The Church» et cette basse qui dévore la laine sur le dos du cut, cette basse qui gronde et qui double dans les virages, cette basse qui danse avec les loops et qui circonvule en continu, cette basse qui sort du cut et qui revient aussitôt, cette basse qui hoquette en quinconce et qui percole au pont d’Arcole, cette basse qui ergote dans le gaz, ce mec joue carrément la carte du tentaculaire linéaire, il est incroyablement fertile, il est à lui seul une vraie force motrice. Au fil des cuts, ils deviennent de plus en plus anglais. Ils tapent un rock extrêmement sophistiqué mais ça tient la route car les dynamiques sont implacables. Tu vois rarement des encorbellements aussi développés. Quelle clameur ! En B, ils restent dans cette esthétique du rock psyché suspendu au plafond, ils jouent envers et contre tout. «The Vault» restera dans les annales pour son attaque de laboureur envenimé et pour son architecture échevelée, oh bien sûr, une architecture n’a jamais eu de cheveux, mais c’est une image qui permet d’illustrer l’audace. C’est important, l’audace.

Signé : Cazengler, Foamage

The Foam Artifact. Le Trois Pièces. Rouen (76). 31 mars 2025

Concert Braincrushing.

The Foam Artifact. The Foam Artifact. Not On Label 2022

Wizards & True Stars

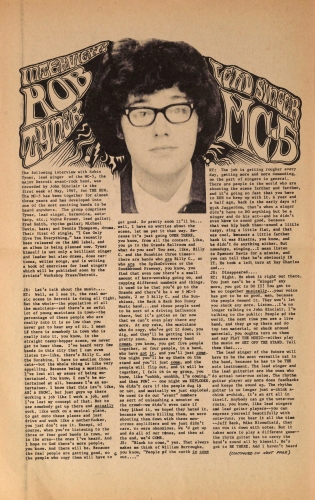

- Kramer tune

(Part Four)

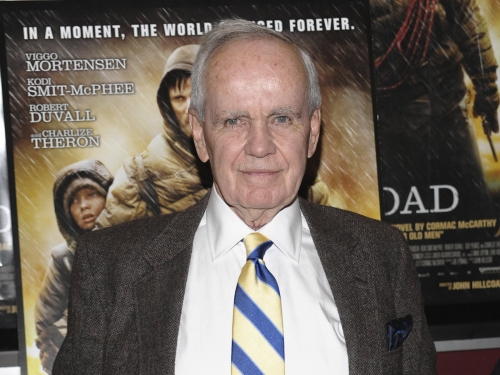

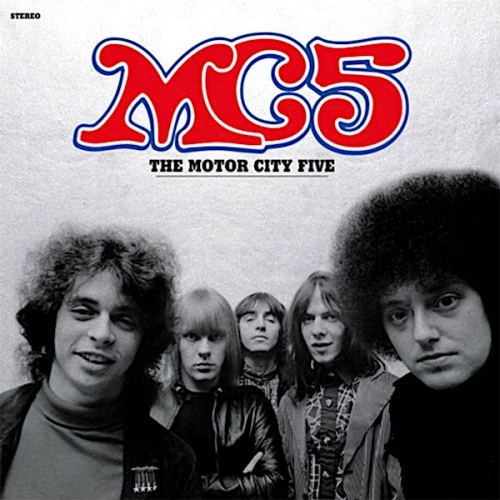

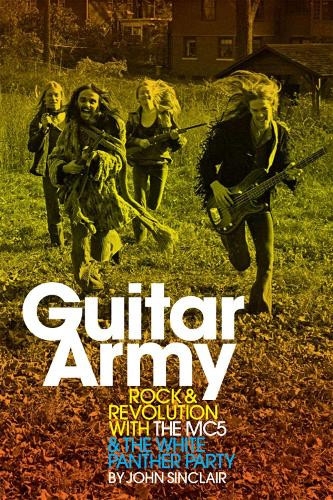

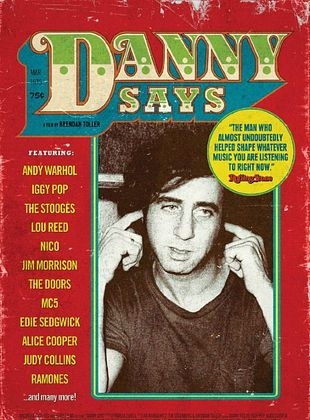

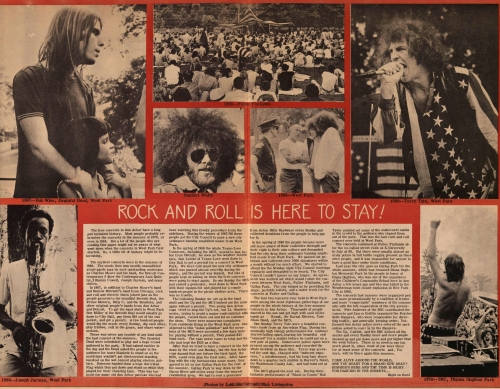

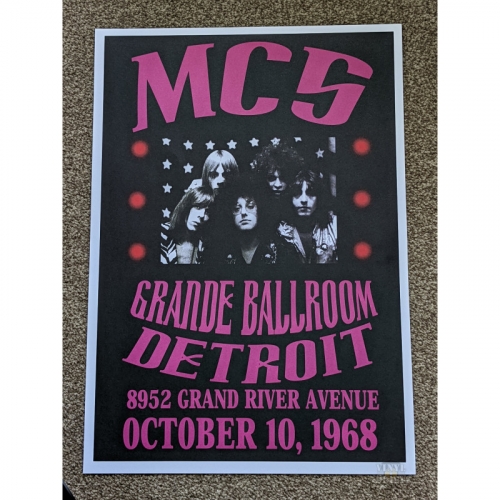

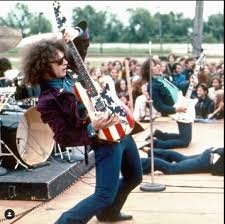

À peine enterré, Wayne Kramer refait surface un peu partout, chez les libraires, chez les disquaires et dans les kiosques à journaux. Ça fait plaisir de voir un héros revenir d’entre les morts. Oh yeah ! Kick out the tombs, motherfucker !

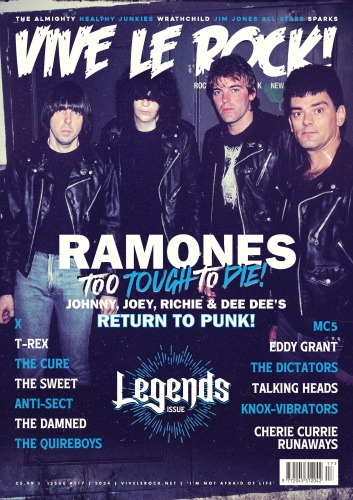

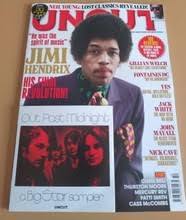

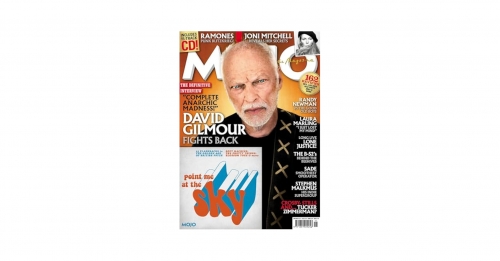

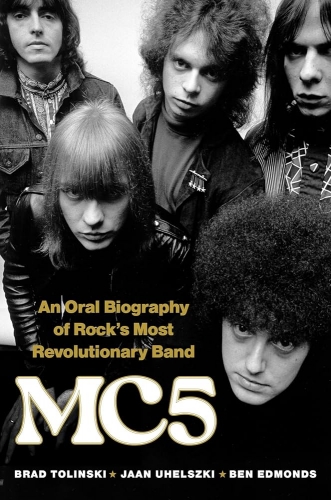

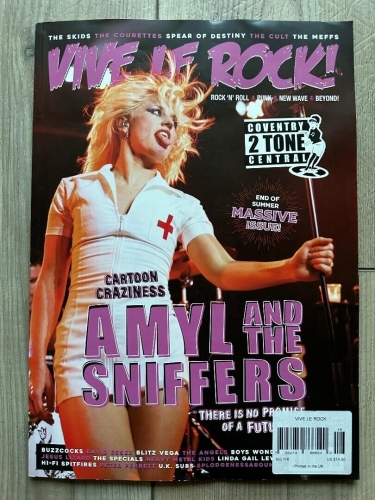

Ton kiosquier va t’attraper par le collet pour te coller le museau sur trois de ses canards : Uncut, qui publie un vaste extrait de MC5: An Oral Biography Of Rock’s Most Revolutionary Band, puis Vive Le Rock qui publie une fantastique interview de Don Was, et puis Mojo qui chronique l’album posthume de Brother Wayne, Heavy Lifting.

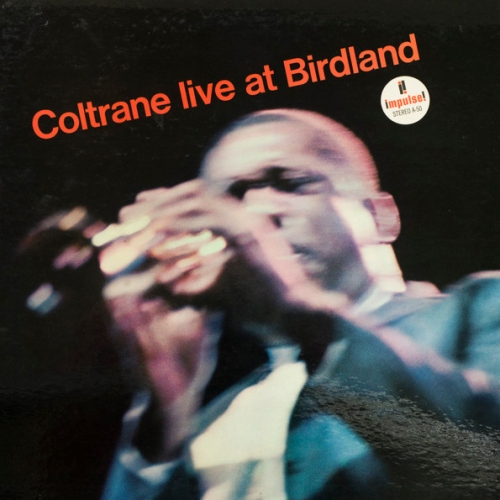

Les plus palpitant des trois est bien sûr l’interview de Don Was. Hommage direct à Brother Wayne, illustré sur la double d’ouverture par un portait plein pot de Brother Wayne avec les yeux fermés, souriant, les deux mains croisées sous le menton, comme s’il était en paix. Un héros en paix. Fantastique image ! Duncan Seaman salue la parution d’Heavy Lifting, le nouvel album du MC5 et signale au passage que Don Was, un vieux poto de Brother Wayne, y joue de la basse. Eh oui, qui dit Detroit dit Don Was, un Don Was qui se souvient de 1965, quand il était ado : «I saw them open for the Dave Clark 5 at the basketball arena in Detroit when they were wearing suits, they were the Motor City 5.» Il les a vus tellement de fois au Grande and around Detroit qu’il ne se souvient plus du décompte. Comme John Sinclair, Don Was est fan de Coltrane, mais il voyait un «crossover with what MC5 were trying to bring to rock.» Don Was est vite fasciné par le MC5 qu’il voit jammer avec des members of Pharoah Sanders’ band. Et il te sort ça, sans ciller : «Ce dont je me souviens de ce soir-là, c’est que je n’avais encore jamais entendu un truc pareil, et aujourd’hui, c’est-à-dire 50 ans plus tard, je n’ai encore jamais revu un truc pareil.» Don Was estime que le MC5 sortait un son qu’on ne pouvait cataloguer et qui défiait toute forme de genre, de formule ou de mode - That was the noblest thing you could do as a musician - C’est Don Was qui parle et ce qu’il dit n’est pas de la gnognote. Il insiste aussi pour rappeler que Mitch Ryder fut le premier blanc à sonner comme un black Soul singer et que Jack Scott fut en son temps the epitome of rock’n’roll, «and that’s kind of the essence of Detroit music and MC5 is the same thing.» Don Was rappelle ensuite qu’il a joué de la basse sur la tournée MC50. Brother Wayne lui a filé une bande avec les pistes de Michael Davis et Don Was s’est ingénié à les jouer note pour note. Il a découvert que Michael Davis et Dennis Thompson groovaient, avec des R’n’B syncopations, et il explique que les Stooges, c’était encore pire - They were like a primitive version of James Brown’s band - Après la fin du MC5, Brother Wayne a tenté de maintenir l’«ethos of the MC5 alive, and I think he spent a lifetime trying to do that. He walked the walked till he died, unflinching.»

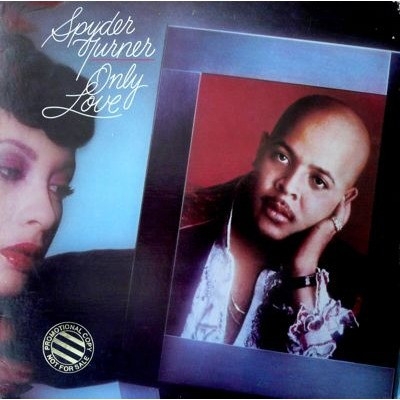

Don Was

Puis Don entre plus dans le détail de ce qui nous intéresse : la nature humaine. Voici un tout petit extrait de son éloge de Brother Wayne : «He was one of my better friends in life. His soul was true. He was an honest cat.» Il ajoute plus loin : «I loved playing with him because he was a soulful cat and he had a deeply rhythmic pocket.»

Uncut propose un vaste extrait de l’Oral Biography, donc tu lis pas l’article, autant lire le book. Dans un encadré, Rob Tyner raconte comment Jimi Hendrix lui a sauvé la mise. Eh oui, Rob flippait à cause de son afro et quand il a vu arriver la pochette d’Are You Experienced, tout est rentré dans l’ordre : son afro est devenu extrêmement cool. Tout le monde le félicitait, alors Rob a pu devenir Rob - The MC5’s music was symbolic of my freedom - Et plus loin, t’as Bob Ezrin qui revient sur Heavy Lifting, «the first new album to bear the band’s name since 1971’s High Time.» Brother Wayne et Brad Brooks avaient commencé à composer des cuts, en réaction au «shocking murder of George Floyd». En 2021, ils avaient 15 cuts «about what was going on in the world». Et Brad de préciser : «‘Barbarians At The Gate’ was about the insurrection, ‘Heavy Lifting’ was about a desperate man forced into crime and ‘Change Not Change’ is about the homeless situation in Oakland.» Ils enregistrent les démos avec Brad Brooks au chant, Don Was on bass et Abe Laboriel Jr on drums - And Wayne was raging on guitar - En 2023, l’album est prêt, et Brother Wayne entend «the final mixes».

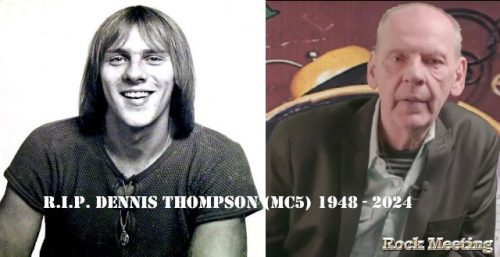

Andrew Perry ne file que 3 étoiles à l’Heavy Lifting. N’importe quoi ! Et ça continue de tremper dans le grand n’importe quoi quand Perry rappelle que Bob Ezrin est connu pour avoir produit le Wall de Pink Floyd, le Destroyer de Kiss et tous les mauvais albums d’Alice Cooper, des albums que le Perry ose qualifier de ‘70s classics. Ah tu parles de classics ! Alors qu’il est là pour évoquer le MC5 ! L’autre problème de l’Heavy Lifting, ce sont les invités : Tom Morello, et pire encore, Slash. Don Was joue quasiment sur tous les cuts et Dennis Machine Gun Thompson bat le beurre sur deux d’entre eux.

Ton disquaire vient justement de le recevoir, l’Heavy Lifting. Il ne t’en parle pas, il se contente de pencher le buste en arrière et de mimer Brother Wayne en train de passer l’un de ces ultra-killer solos flash dont il avait le secret. Tu vas en entendre des killer kill kill sur l’Heavy Lifting, dans «Black Boots», par exemple, ça joue au plein-comme-un-œuf, Brother Wayne charge sa barcasse comme il l’a fait toute sa vie. Il en passe un autre dans «Barbarians At The Gate», le cut n’est pas jojo, mais le killer kill kill l’est. C’est William Duvall qui chante «The Edge Of The Switchblade». Ça décolle et ils duettent comme des démons. Et voici enfin un cut digne du Five : «Twenty Five Miles». Brother Wayne sait conduire une charge. Il contrebalance l’interspace du cut, c’est de très haut niveau. 50 ans après l’âge d’or, il sait encore claquer un heavy Detroit rock, il a des cuivres et il arrose tout ça de napalm d’or, comme dirait Yves Adrien. Nous voilà de retour dans l’esprit de la vieille fournaise, walk on ! C’est d’une rare puissance. Brother Wayne ramène la Stonesy d’«I Hear You Knocking» dans «Boys Who Play With Matches» et quand il part en killer kill kill, il se joue dessus. Machine Gun Thompson bat le beurre sur «Blind Eye», et il bat comme si sa pauvre vieille vie en dépendait. Encore du brillant wild Detroit rock avec «Can’t Be Found» et Brother Wayne part en killer kill kill de régurgitation d’une violence inégalée, t’as les poux des démons qui se croisent dans la fournaise et tu retrouves le spirit du Five au max de ses possibilités. Arf, tes mots s’épuisent à suivre tout ce bordel. Cet album boudé par la presse anglaise se termine avec «Hit It Hard», un funky boot sur lequel le bassmatic de Don Was fait la pluie et le beau temps. Alors attention, il y a un deuxième disk : un live du MC50, enregistré à Hambourg et à Seattle en 2018, avec Marcus Durant qui fait son cirque sur «Ramblin’ Rose», puis ça passe au Kick - Right now it’s time to ? - «Kick Out The Jams» ! Le hit absolu, motherfucker. Le beat n’a jamais été aussi épais. S’ensuit un «Come Together» qui repart à l’aventure. Quel power ! Brother Wayne in on fire. Il n’existe rien d’aussi explosif en Amérique. Sur «Motor City Is Burning», Marcus Durant fait de son mieux. Il s’implique sérieusement. Ici, tout est chauffé à blanc. Oh la violence de l’attaque dans «Gotta Keep Movin’» ! Encore en plein Five et le Marcus est bon sur ce coup-là. Marc Arm prend le chant sur «Future/Now». C’est comme d’ajouter du feu au feu, fire on fire, Marc Arm + Five = Boom ! C’est d’une puissance extravagante. Ils tapent aussi un «Shakin’ Street» tiré du deuxième album. Ça ne rate pas le coche, puis «Sister Anne», orchestré par un démon nommé Brother Wayne. C’est une délectation que d’entendre Brother Wayne gratter ses vieux poux, ça fait du bien d’entendre ça une dernière fois, surtout quand il fait sa pirouette d’absolute virtuoso.

Ton libraire va sauter sur son comptoir, et sur l’air de «Ramblin’ Rose», il va te vanter les mérites de MC5: An Oral Biography Of Rock’s Most Revolutionary Band. Bon tu vas lui dire que tu connais l’histoire par cœur, mais comme c’est une Oral History, tu te dis que l’angle change et que ça va kicker les jams dans ta vieille cervelle de névropathe. Et c’est exactement ce qui se passe.

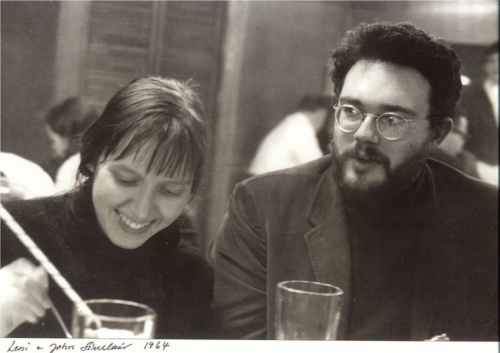

Deux personnages volent le show dans le book : Rob Tyner et John Sinclair. Tu vois mieux la raison pour laquelle le MC5 était un groupe révolutionnaire : Sinclair et Tyner sont deux esprits révolutionnaires. Au même titre que Brother Wayne. Au même titre que Fred Sonic Smith (qui n’apparaît pas dans les interviews). Au même titre que Dennis Thompson. Tous ces gens sont passionnants. On est presque obligé de les prendre un par un.

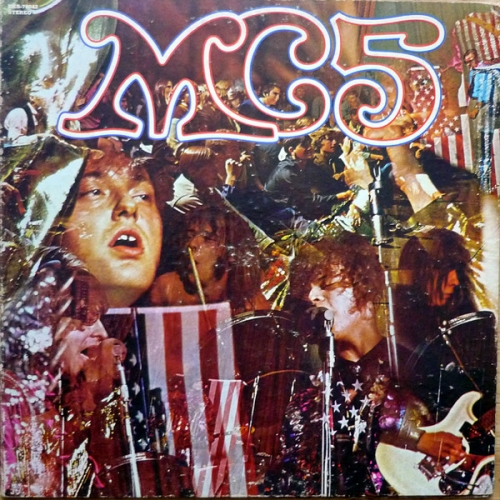

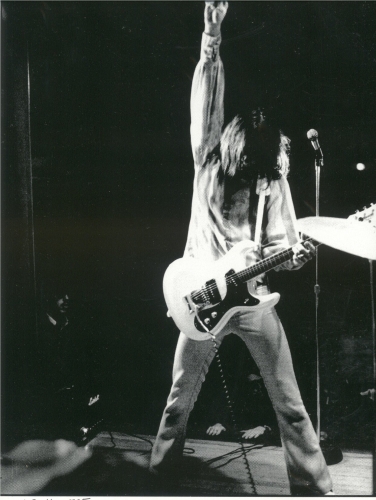

Dans l’intro, l’accent est mis sur Rob Tyner qui grâce à ses «eccentricities and contrarian spirit» a permis de transformer le «small-time cover band the Bounty Hunters en MC5, a world-class unit qui allait rivaliser avec des gens comme Janis Joplin, Jimi Hendrix et les Doors.» À tout ça, il faut ajouter l’influence de James Brown et l’«exploratory spirit des jazzmen d’avant-garde» comme John Coltrane et Sun Ra, «that provided the inspiration that made the MC5 truly unique». Brother Wayne sait aussi qu’il existe une grande différence entre la musique des noirs et celle des blancs : «The Black music had more drive. That’s how we wanted to play.» Et il ajoute : «Once we found this great rhythm section, we started working on this concept of drive - The music had to have this forward power.»

Tyner raconte son premier contact avec le groupe : Brother Wayne guitare, Fred basse et Leo beurre. Comme Fred veut jouer de la gatte, Tyner prend la basse. Puis il est viré. Mais Fred insiste pour qu’il revienne dans le groupe, car il adore sa nuttiness - A guy with a lot of crazy ideas and shit - Alors Tyner revient, mais comme lead singer. Comme Rob a des idées, on lui demande ensuite s’il a des idées de nom pour le groupe. Oui, il en a deux - One was the Men. I liked that because it was very macho. The other one was the MC5. Wayne didn’t like the Men at all, so MC5 it was. He asked, «What’s it stand for?» and I said, «The Motor City 5, I guess.» - On voit tout de suite le niveau de Rob Tyner. Comme il est fasciné par McCoy Tyner, le pianiste de John Coltrane, il se baptise Rob Tyner. Il indique aussi que Brother Wayne est devenu Kramer en hommage au pianiste de blues Floyd Kramer. Rob aime bien les Anglais, mais pas les plus connus, il dit sa préférence pour les plus obscurs, comme les Troggs, ou encore les Pretty Things. Il dit aux autres : «Look at these guys. They play weird music and have hit records. Let’s be more like that.» Rob reconnaît aussi le power de Motown qui entre en conflit avec la British Invasion, «which was all lily-white». Alors le MC5 choisit la manière forte pour s’imposer : ils s’habillent en noir et jouent très fort - And then when we hit those first couple of chords and it was so fucking loud, it really grabbed people’s attention - On appelle ça la naissance d’une nation. Celle du MC5. Ils jouent en première partie du Dave Clark 5 - The DC5 meets the MC5 - Pour Rob, c’est l’apothéose. Mais comme Rob est un peu gras, ça pose un problème d’image. Et puis, il est un peu vieux : 20 ans - The band was like, ‘You’re over the hill, you’re too old.’ I was old at twenty! - Il craint en plus de perdre ses cheveux, comme l’a fait son père très jeune. Michael Davis ajoute que Rob n’avait pas la stature d’une rock star - He wasn’t skinny. He wasn’t pretty. He just had all this shit going against him. But what he did have was drive - Eh oui, Rob veut chanter dans un groupe de rock et rien ne va l’en empêcher. Ils composent «Looking At You» ensemble, Rob parle d’une «spontaneous composition» et d’une ambiance qui lui a permis de «créer et de chanter les paroles on the spot like a jazz player.» Quand le groupe recrute Dennis Thompson, Rob est content, car il le sent capable de «real wildness» - I really liked Dennis, but he was weird - Il lui trouve une «college mentality», il le trouve aussi «very mathematical», mais c’est ce qui l’intéresse le plus, car Rob pense que les «mathematical concepts had potential in our ‘avant-rock’.» Il reste persuadé que de mettre un crazy drummer avec un agressive guitar player, «you can do something with that.» Rob fait aussi le portrait de Fred Sonic Smith : «He had this stoic thing: never show emotion and never show pain. He never liked school or working, but he did have a deep affinity for the guitar, and that was engouh. That’s enough for a person.» Magnifique portrait.

La copine de Brother Wayne qui s’appelle Chris Hovnanian brosse elle aussi un joli portrait du groupe : «Wayne looked goofy, Rob was overweight, and Fred was sort of ugly like a Rolling Stone. Michael was handsome.» Elle ajoute que tout le monde a peur de Fred qui ne dit jamais rien.

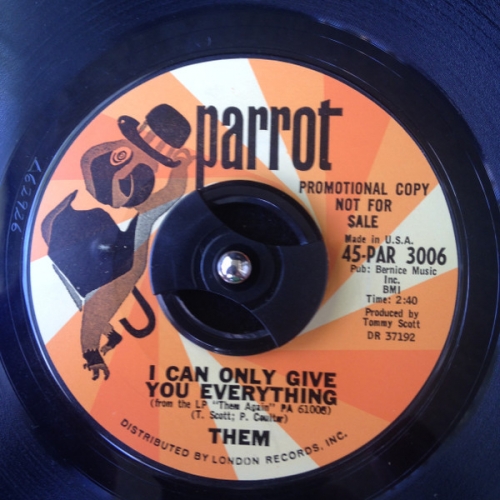

C’est Rob qui a l’idée d’enregistrer des versions live de leurs covers : «We Gotta Get Out Of This Place», «Gloria» et compagnie. Mais «those little rats» de Shadows Of Knight leur ont brûlé la politesse, alors Rob propose un autre cut de Van the Man, «I Can Only Give You Everything».

Le groupe décolle et fait route avec l’activisme de John Sinclair. Rob rappelle qu’à l’époque le blé n’était pas très important, Ils étaient dans un trip de partage, «this heavy anti-materialism thing» qui bien sûr est passé de mode. Rob : «Travel light, live fast, die young, all that stuff, and don’t bother about this money jazz.» Autre notion fondamentale chez Rob : le drive. Il voit Big Brother et il trouve qu’ils n’ont pas de rhythm section - There was no drive - C’est la différence avec la Detroit music qui a un «drive underneath it». D’ailleurs, quand le MC5 vient jouer à San Francisco, Rob sent bien que les gens ne les apprécient pas - They were not gonna get the Detroit groove - Il aborde aussi la question du cul. Il est le seul à être marié dans le groupe, alors les groupies, ça ne l’intéresse pas - I was in it for the art - Alors que les autres sont dans le groupe pour le sex & drugs & rock’n’roll.

Rob revient aussi sur la Convention Démocrate de Chicago. Norman Mailer qui assiste au concert qualifie le MC5 d’«electro-mechanical climax of the age», ce qui fait bien marrer Rob car il fut électrocuté sur scène ce jour-là. Son point de vue sur le White Panther Party vaut tout l’Or du Rhin : au début, il les trouve poilants - I just thought they were hysterically funny - parce que le Party nomme des ministres, Steve The Hawk Harnadek est nommé Minister of Fucking in the Streets. C’est parce qu’il les trouve funny and not being too heavy qu’il adhère, «and I was all for it.»

Et puis il y a Detroit. No Summer of Love in Detroit, Brother Wayne parle plutôt d’un Summer of Fear and Paranoia. Et puis les émeutes, et puis les cops. On frappe à la porte de John Sinclair, il ouvre et se retrouve avec un flingue «pointed right in my face.» What the fuck ?

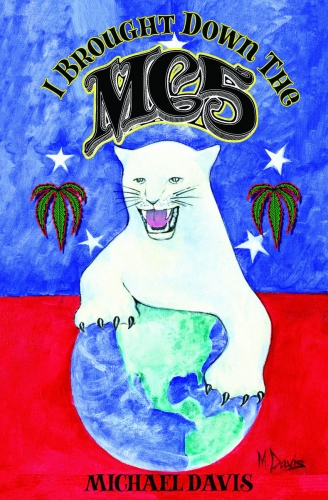

Là- dedans se coule le tombeur de ces dames, Michael Davis, dont on a ausculté l’autobio (I Brought Down The MC5) ici même en 2019. Brother Wayne décrit le beau Michael ainsi : «He was a beatnick, he liked downtown, he was an artist, a hipster, he smoked reefer.» Chris Hovnanian rappelle qu’il avait de la gueule, he looked great. Et elle trouve ça dur que le MC5 l’ait embauché uniquement parce qu’il était incredibly handsome. Michael Davis était un peintre et c’est Brother Wayne qui l’a convaincu de jouer de la basse. Ce que confirme Davis : «Yes I was the ladies’ man.» Il en profite pour présenter les autres : «Fred was the quiet tough guy. The Charles Bronson of the band. Wayne was the show-off - the guy that was always in your face (...) Rob was our beacon of enlightment and Dennis was like a little caveman. He was Bamm-Bamm.» Davis voit le groupe comme «five individuals contributing to a whole kind of art piece. It wasn’t just the music - it was the look, it was the attitude, it was the words, it was the clothes, it was the performance, it was kind of eberything. So, I looked at the thing like a huge painting, like working on a living sculpture. The MC5 was never just a rock’n’roll band.» Davis dit plus loin que le MC5 ne respectait pas beaucoup de groupes, à part les Who. Mais globalement, pas d’Américains. Il est encore plus radical lorsqu’il affirme que le MC5 s’est à ses yeux arrêté le soir où ils ont enregistré Kick Out The Jams au Grande Ballroom. Il voyait le MC5 comme un groupe expérimental. Après le 31 octobre 1968, c’est fini, le groupe va devenir prévisible - We knew what we were supposed to sound like - Il ne supporte plus de jouer dans ce groupe, aussi éprouve-t-il un soulagement énorme lorsqu’il quitte le MC5 en févier 1972 - It had been a totally ecstatic experience in the early days, but it became an absolute nightmare.

Ce qui intrigue John Sinclair au début, c’est le «street-punk intellectualism» de Rob Tyner, alors il va voir le MC5 en concert, et bien qu’étant un fan de jazz, il apprécie énormément le groupe - I saw they were doing the same sort of things as Coltrane and the other free jazz artists. yeah, they were playing rock and roll, but with more creativity and improvisation - Et crack c’est parti, Sinclair adhère au party. Il rappelle qu’il a grandi avec les pionniers du rock, puis il est passé au jazz - By 1960, rock music was a dead issue to me - Il n’aime pas non plus Motown qui sonne trop bubblegum à ses oreilles. Il ne jure que par Archie Shepp et Cecil Taylor. Et crack, le MC5 ! Il voit Brother Wayne comme le «leader of the band, but Rob was the brain of the outfit» - When they did «Black To Comm», man, that fucking killed me. That was right up my alley - Puis Sinclair va devenir le manager du MC5 - I can take responsability for this - Sinclair se souvient comment le MC5 a écrabouillé Big Brother - We killed Big Brother & The Holding Company - Pour ça, ils disposaient de l’arme fatale, «Black To Comm», «that we used like an atomic bomb at the end of the set.» Sinclair dit aussi que dans le van, en allant au concert, ils écoutaient James Brown Live At The Apollo et le Live At Birdland de John Coltrane - The energy and the power of James Brown. He was the model - Sinclair évoque les Stooges à sa façon - The Stooges. Ce n’était pas un nom choisi au hasard. The concept of the stooge was he disdn’t care. Ils ont créé un wall of sound et Iggy dansait devant. C’était le concept, and it worked. When you’d see the fucking Stooges, it was incredible. Jaw-droppin. It was funny. Blood Sweat & Tears avaient entendu parler du MC5 et ne voulaient pas d’eux en première partie. Mais on leur a baisé la gueule en mettant les Stooges en première partie - En réalité, John Sinclair ne les supporte pas : «These Stooges assholes, they’re just lunatic fringe.» Les Stooges en ont autant à son service : ils trouvent le White Panther Party «humourous and sorta stupid.»

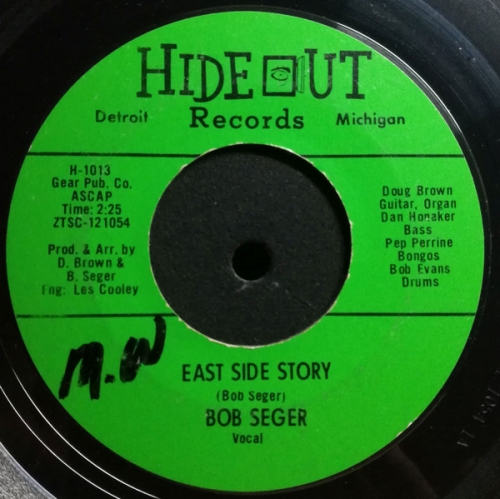

Sinclair rappelle aussi qu’avant le MC5, les Rationals et Bob Seger avaient déjà enregistré des disks - Great records, in my estimation - Quand il voit débarquer Danny Fields, il ne le perçoit pas comme un «money-grabbing record industry guy», il lui trouve de la classe «and certainly artistic integrity. Unusual indeed.»

Ce que raconte Danny Fields dans ce book est passionnant. Il dit venir d’une scène cool, «the Andy Warhol crowd, and I loved the Velvet Underground, and we were very cool. Sinclair was the opposite of cool. He was high-energy and an imposing figure. He was a magnificent specimen of power poetry.» Et plus loin il ajoute : «I just thought he was a great guy.» Il découvre ensuite le MC5 sur scène, «but their music didn’t change my life. Kramer must’ve suspectd that, because the Stooges did change my life.» Il trouve les Stooges plus modernes - The MC5 were full of energy and the songs were catchy. More traditional. The Stooges, on the other hand, were on the edge of the cliff of modern musical taste. To me that was art - Quand il appelle Jac Holzman pour lui vendre les deux groupes, il dit au téléphone : «I’ve just seen two bands that changed my life.» Jac demande pour combien on peut les avoir et Danny Fields fixe les prix : 20 000 $ pour le MC5 qui commence à être connu, et 5 000 pour les Stooges qui ne sont pas encore connus. Jac lui dit : «Do it.»

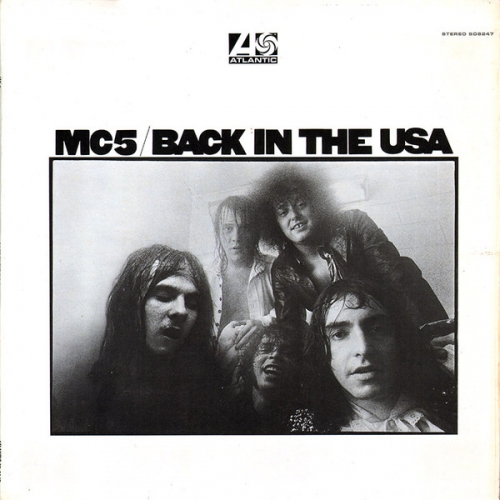

John Sinclair n’aime pas Jon Laudau, le mec qui va reprendre le MC5 en main pour Back In The USA et couper les liens avec le White Panther Party, et donc Sinclair - Landau couldn’t accept who they were. He wanted them to sound like Booker T. & The MGs, which was absurd - Landau avait produit Brouce Springsteen, et ils allaient bien ensemble ces deux-là «because Springsteen doesn’t sound anything like rock ‘n’roll.» Et crack ! C’est tellement vrai. Et Sinclair en remet une couche : «When he (Landau) finished with them, they didn’t sound like the MC5. They sounded like the Monkees.» Et crack ! Comme Zola avant lui, Sinclair accuse : «Il a brisé la confiance qu’ils avaient en eux et d’une certaine façon, il a favorisé leur auto-destruction, parce qu’il a réussi à détruire leur identité. Il avait aussi réussi à les convaincre de couper les liens avec les White Panthers.» C’est vrai que Landau a complètement reformaté le groupe. On a eu du mal à l’époque à passer de Kick Out The Jams à Back In The USA. Ce n’est plus tout à fait le même groupe. Avec Back In The USA, on a perdu la sauvagerie du Live.

Rob voit Back In The USA comme un «bizarre New Wave album six years ahead of its time.» Cheveux plus courts, cuts plus courts - Everything was compact. Really clean and right to the point - Il parle aussi de discipline et surtout d’un «return to the basics», c’est-à-dire le groupe qu’ils étaient au début.

Sinclair en veut aussi beaucoup à Lester Bangs qui, dans une chronique de débutant pour Rolling Stone, avait massacré Kick Out The Jams. Des années plus tard, Bangs s’est excusé auprès de Sinclair, en lui disant que Kick Out The Jams était devenu son album favori, mais le mal était fait. Sinclair : «That fucking asshole! Couldn’t he see? He ruined their whole career! He killed this music that became his favorite. It was his fault that we hired Landau. Et c’est à cause de Laudau qu’ils se sont rabougris. They voluntary surrended their power.» Eh oui, il a raison Sinclair : le MC5 a rendu les armes.

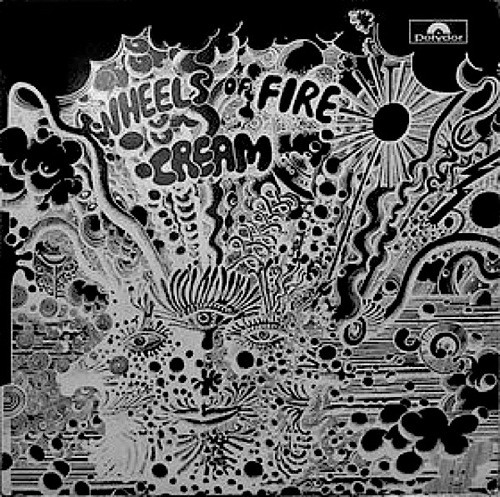

Brother Wayne intervient toujours à bon escient dans cette Oral History. Voilà comment il règle le compte de Cream : «On a eu une petite confrontation avec Cream. Ils sont arrivés et ont joué ces solos interminables. Ils improvisaient pendant des heures. À l’époque, j’écoutais John Coltrane improviser. Il peut improviser pendant vingt minutes et continuer de capter votre attention. Je suis désolé, mais Eric Clapton est incapable d’improviser pendant vingt minutes et continuer de capter votre attention. On s’ennuyait. Et ça me foutait en rogne parce que je voyais que le public appréciait. I thought, This is bullshit» Que fait-on dans ces cas-là : on lui serre la pogne. Merci Brother Wayne de dire les choses comme elles doivent être dites. Clapton ? Boring.

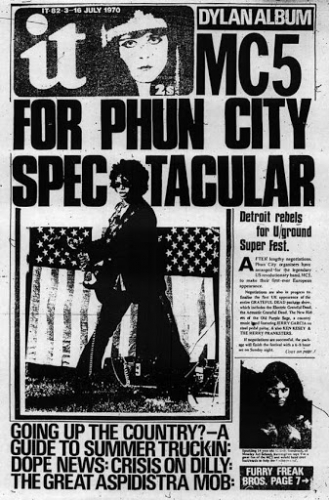

Brother Wayne se souvient aussi qu’avant d’embaucher Rob, il envisageait s’embaucher this kid Bob Seger - I know he could do the job - Il songeait aussi à Scott Morgan, «somebody that’s a good singer that looks good, and we’ll do the rest.» Et puis c’est Fred qui penche pour Rob. Brother Wayne se souvient aussi de sa première rencontre avec Mick Farren, qui supervisait le Phun City festival, dans le sud de l’Angleterre. Farren voulait le MC5 à l’affiche, alors ils sont venus. Brother Wayne va trouver Farren pour causer du cachet - I wanted to get paid before we played. He said, «Money? Uh... There is no money.» I said, «We’re four thousand miles from home and you tell me there insn’t any money?» He said, «No, no money. It’s a free festival.» - Ça ressemble à la rencontre de deux titans.

Ron Asheton fait pas mal d’apparitions dans le book. Il se souvient de son premier contact avec le MC5 au Grande Ballroom : à l’époque, il jouait de la basse dans les Chosen Few. Il ajoute plus loin que les Stooges ont pu exister grâce au MC5. Ils avaient en commun le même mépris pour les groupes célèbres. Et le même respect pour les Who - I’d seen the Who at the Cavern Club en 1965, and for me, the MC5 were the first musicians that carried that kind of attitude locally. They were cultivating a whole new situation - Ron qui a oublié d’être con, se dit surpris d’avoir, avec les Stooges, duré plus longtemps que le MC5, surtout avec «the limited talents that we had at those times. They really burned out fast.» Puis quand il les voit engager le bras de fer avec le business, il sait qu’ils sont foutus - They really were street guys, and that’s why they died the way they did. They were the real essence of Detroit - Ron admirait surtout Rob. Il le voyait comme le fils spirituel de John Sinclair - Kramer et Thompson s’engueulaient tout le temps. Ils se criaient dessus - Et ça qui résume tellement bien le contexte : «You get the combination of Fred Smith, Dennis Thompson and Wayne Kramer together, and it was like fucking mixing nitroglycerin. They were roughhousing guys, lots of punches... and arguments all the time.» Ron voit aussi que le MC5 se moque de Rob, mais il l’aime bien, car ils sont tous les deux pareils, des outcasts. Ron admire aussi le MC5 pour leur goût des excès, «alcohol or anything. Drugs. And fighting». Alors que dans les Stooges, «we never, ever came to blows. But those guys would just wreak havoc.» Ron les voit aussi s’adonner aux joies du «rocket reducer», «which is basically sniffing glue.» Il assiste ensuite à la transformation du groupe, entre le premier et le deuxième album - The MC5 really started to become a caricature of themselves - Il voit Dennis Thompson battre si vite que personne dans le groupe ne pouvait le suivre, «and then Michael Davis started getting high and that’s when it really started coming apart.» Il n’empêche qu’aux yeux de Ron, Dennis Thompson «is the greatest drummer in rock’n’roll.» Il voit aussi les ravages qu’occasionne Landau dans le groupe. Il les entraîne comme une équipe de foot, a sports team. Il les oblige à manger des steaks et de la salade - Then he took them in the studio and just sterilized them - Ron est le plus féroce avec Landau - All Landau did was take everything out of it. Not like I dislike the album (Back In The USA), but it’s not something that I put on either. I can tell you that the Stooges were all very disappointed with that record.

On croit connaître l’histoire du MC5 par cœur. Mais non. Qui se souvient de ce que disait Norman Mailer du MC5 ? Mailer décrivait leur son comme «the sound of mountains crashing... an electric crescendo screaming as if at the electro-mechanical climax of the age.» C’est Mailer qui attire l’attention sur le MC5. Leni Sinclair qui est la femme de John rappelle aussi un truc capital : chaque fois que son mec John était arrêté par les flics, il devenait plus radical, ce qui terrorisait le groupe - The band were not political revolutionaries. Cultural revolutionaries, yes - Retour aussi sur l’incroyable connerie de Lester Bangs qui dans Rolling Stone, osa dire que les «bozos» du MC5 ne savaient pas jouer, et qu’ils ne valaient pas mieux «que ces groupes amateurs, les Seeds et Question Mark & The Mysterians.» Ces insultes datent de 1969. Jamais pu encadrer cette buse de Bangs. Cet article combiné à la page de pub payée par Sinclair (Fuck Hudson’s) a failli couler le MC5, un groupe génial qui prenait son envol. Elektra les a virés. Pas grave, Atlantic va les récupérer.

( Fred Sonis Smith )

Puis ils entrent en guerre avec Bill Graham à cause de ce concert pourri au Fillmore East. En plus, on ne les supporte pas sur la Côte Ouest. Pire encore à Seattle, où on les hait. Sinclair : «They really hated us in Seattle. I’ll tell ya. That’s the one I remember the most vividly. We opened for Jethro Tull, the worst band in the world. Oh, they just hated us!». Dennis Thomson raconte qu’au breakfast, Ian Anderson et Fred Smith avaient un «philosophical debate about music, and Ian called Fred a stupid fucking bloody colonialist.» Alors Fred a attrapé son verre de jus d’orange et l’a balancé dans la gueule d’Anderson. Brother Wayne se souvient aussi d’avoir rencontré Anderson - I thought the guy was about as intelligent as a mailbox.

C’est Jerry Wexler qui signe le MC5 sur Atlantic, sur la recommandation du rock critic Jon Landau qui à l’époque bosse pour Rolling Stone. Impressionné par leur revolutionary spirit, Wex les signe pour 50 000 $ - it seemed to good to be true - Mais à l’époque, le groupe finançait la communauté de John Sinclair, le White Panther Party, 37 personnes vivant dans le «three-story Ann Arbor hippie complex.» Le groupe profite de cette avalanche de blé pour quitter Ann Arbor et s’installer dans une baraque à Hamburg, Michigan, à 100 bornes d’Ann Arbor. Loin du White Panther Party et de tous ses parasites.

Et c’est là à Hamburg qu’entre en scène celui que Dennis Thompson appelle «the Hitler who came in and reduced the powerful MC5 into a goddam wedding band. I called him a facist dictator.» Eh oui, avec l’arrivée de Landau, le MC5 va perdre ce qui faisait sa spécificité : l’énergie insurrectionnelle. Landau commence à faire le ménage dans le groupe. Il trouve que Michael Davis ne sait pas jouer. Il demande à Brother Wayne de jouer les lignes de basse. Thompson est furieux : «Back In The USA exemplified everything we weren’t because it was trying to be so perfect.» Et il enfonce son clou : «We sacrified power to perfection.» Fred n’aime pas non plus la façon dont l’album se fait, mais il ne dit rien. Laudau a pris le pouvoir. Tout le monde ferme sa gueule. Fred fait tout de même savoir à Hitler qu’il n’est pas question de virer Michael Davis. Pour Dennis Thompson, cet album est la fin des haricots - That was the death of the MC5, as far as I’m concerned - L’enregistrement de l’album se passe mal. Brother Wayne est le seul à prendre la défense d’Hitler. Hitler a mis tout le groupe au régime sec. No alcohol. No LSD. Il leur fait bouffer des yaourts. Il les oblige à faire du jogging. Il dit à Rob qu’il doit prendre des leçons de chant. À Rob ! Il dit à Michael : «Michael you’re not good enough to play.» Voilà le travail ! Dennis Thompson revient à la charge : «If you don’t have Michael Davis playing bass, you don’t have the MC5 anymore. You were selling everybody a lie. You had the MC4.» Il est bien le petit Dennis. C’est lui qui dit les choses comme il faut les dire. In the face. L’histoire du MC5 est une tragédie. Après Bangs, Landau les a complètement bousillés.

Ronan O’Rahilly va essayer de les sauver en les faisant venir en Europe. Mais le groupe est alors entré en zone d’auto-destruction. Ils engagent Dee Anthony comme manager, mais ça ne marche pas. Anthony leur fait un procès et garde tout leur blé. Fred commence à composer. «Shakin’ Street» et Tonight», c’est lui. Ils se mettent à bosser sur High Time, le troisième album. Le producteur d’appelle Geoffrey Haslam, un mec qui a bossé avec le Velvet. L’ambiance est de retour. Le power aussi. Dennis Thompson est ravi - Another album and we would’ve been killing it - Mais Atlantic les vire. Brother Wayne appelle ça the final blow - No record company, no manager, and no Jon Landau or Danny Fields to support us - Ronan O’Rahilly les fait venir en Angleterre pour le Phun City festival de 1970. Brother Wayne ajoute que Fred adore O’Rahilly. C’est là que débarque l’hero - Hell we were the MC5, and we could conqueer any drug. But smack was stronger than any person - Comme tout le monde, Dennis commence avec les «penny caps» puis il finit avec les «little red gel caps» - Before anyone knew it, the bad, the belligerent, and dangerous MC5 were reduced to becoming a bunch of damn junkies. It stopped us cold and cooked everyone’s nuts - Dennis ajoute que Fred et Wayne avaient aussi le même problème. Pour eux, l’hero est le seul moyen de balayer les angoisses - If you didn’t want to look at all the pains, heroin washed it away. We were all tired of the pain.

O’Rahilly réussit à leur aménager un contrat avec Philips Records en Hollande, mais le label veut voir le groupe sur scène. Ils sont sous Quaaludes quand ils montent sur scène, et c’est une catastrophe. Rob réussir l’exploit de se casser la gueule en voulant sauter sur une plate-forme. Fin du contrat. Brother Wayne dit aussi que Michael se faisait plus de blé en dealant de la dope à Detroit qu’en jouant dans le groupe, alors il a commencé à ne plus venir aux concerts. Il a même raté son avion pour l’Angleterre. Lorsqu’il est arrivé, il ne jouait pas très bien, alors il a fallu le virer. Michael est rentré aux États-Unis. Ouf, il n’en pouvait plus du MC5.

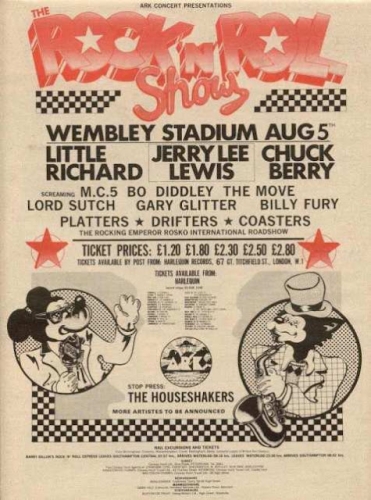

O’Rahilly leur trouve one baraque en Angleterre et Brother Wayne croit que le groupe peut redémarrer. Mais Dennis n’est plus en état de rien du tout. Il va scorer toutes les nuits. Brother Wayne ne peut rien lui dire, parce qu’il fait la même chose - Even Rob was having issues with his Quaaludes and weirdness - La désintégration du groupe est extrêmement bien décrite. Ce sont des pages qu’il faut lire impérativement. C’est aussi à ce moment-là que le MC5 se retrouve à Wembley pour participer au grand festival de rock’n’roll. En accord avec Ronan, ils décident de re-capturer leur vieille énergie et de se déguiser. Mais sur scène, Rob reçoit une canette de bière en pleine gueule et commet l’erreur de la renvoyer - When he did that, it rained beer cans - Brother Wayne est furieux : «Just the wrong thing to do.» Et de conclure : «The show was a total disaster.» La malédiction du MC5 ! Seule note positive : dans la coulisse, Chucky Chuckah les filme avec sa caméra. Il aime bien le MC5. Il dira même à Wayne qui s’est peint le visage en or qu’il look like «a golden boy».

Becky and Rob Tyner

Dennis finit par annoncer qu’il quitte le groupe. Il a peur de mourir et veut entrer en detox. En plus le groupe ne gagne pas un rond : «There’s no money in it, and nothing is working out. It’s all horrible.» Dans la foulée, Rob fait exactement la même chose : «You know what? I’m not going either.» Quelques jours plus tard, au cours d’un repas, Fred et Brother Wayne tentent de convaincre Rob de repartir en Angleterre où les attend Ronan. Quand Rob dit non, Fred se lève et lui met son poing dans la gueule. Beky Tyner ordonne à Fred de quitter sa maison sur le champ. Elle ajoute que Brother Wayne devenait menaçant : il fréquentait des gangsters on the East Side et comme Rob et elle avait la trouille, alors ils ont dû déménager vite fait.

Fred et Brother Wayne débarquent en Europe. Ronan leur a booké un world-class tour de six semaines. Mais il y a un problème : ils n’ont pas de chanteur. Brother Wayne pense à Bob Seger, puis à Scott Morgan. Mais ils ne sont pas disponibles. Tant pis, ils montent sur scène à trois, avec un batteur qu’ils ne connaissent pas. C’est vraiment la fin des haricots. Le public se plaint. Où est Rob Tyner ? Fred et Brother Wayne essayent de chanter les hits du MC5, mais ils n’y arrivent pas. Ils jouent tout en Mi, mais ils n’arrivent à chanter en Mi, comme le faisait Rob. Le MC5 vit ses derniers spasmes. Fred veut appeler le groupe Ascension, en l’honneur de John Coltrane. La mort dans l’âme, la formation originelle du MC5 donne un concert d’adieu au Grande Ballroom. Brother Wayne : «I remember it being so bad that I left in the middle of the set. I went over to Fred and said, «Fred, I can’t do this anymore.» I unplugged and walked out, copped, went home, and got loaded. We were unbelievably bad. Michael was so out of it that the tempos were gone. There was no energy. I remember «Looking At You» just disintegred on us.» À quoi Dennis ajoute, la mort dans l’âme : «There was a time when we played the Grande and there was 1,500 people butt to butt, and at our last show, there were maybe 300 people. And we sucked.»

Brother Wayne rappelle les three or four things qui ont brisé les reins du MC5 - Premier coup quand Elektra a précipité la sortie de notre premier album. Deuxième coup : lorsqu’on a perdu John Sinclair as a manager. Troisième coup : when we couldn’t get Landau to manage us. The dope. We discovered heroin, and that proved to be our greatest downfall.

Signé : Cazengler, Kramerde

MC5. Heavy Lifting. Earmusic 2024

Brad Tolinski. MC5: An Oral Biography Of Rock’s Most Revolutionary Band.

Andrew Perry : Five alive! Mojo # 572 - November 2024

Ready to testify. Uncut # 332 - December 2024

Duncan Seaman : The heart of rock’n’roll. Vive le Rock # 117 - 2024

L’avenir du rock

- Elle court elle court la Courette

(Part Two)

L’avenir du rock sent venir l’embrouille : il aperçoit au loin cet abruti de Livingstone qui descend la dune avec sa barbe, son casque colonial, son short, ses chaussettes en laine et ses grosses pompes de crapahuteur. Ah putain, quelle misère !, se dit l’avenir du rock en approchant de l’intrus.

— Alors, pomme de terre, vous avez décidé de me gâcher l’errance dans le désert ? Vous n’allez tout de même pas me dire que vous cherchez Stanley ? Vous m’avez déjà fait le coup une fois, alors ça suffit ! Vous me rendriez le plus grand service en fermant votre gueule !

Choqué par l’agressivité de l’avenir du rock, Livingstone n’ose rien dire. Il observe le détritus qui se tient devant lui. Depuis leur dernière rencontre, l’état de l’avenir du rock s’est considérablement dégradé. Il ressemble désormais à un reliquat de fausse couche. D’énormes cloques lui boursouflent le crâne et ses yeux sont réduits à deux fentes purulentes. Des poils qui ressemblent à des poils de cul lui dévorent la figue desséchée qui lui sert de visage. Un filet de bave finit de sécher au coin du trou qui lui sert de bouche, et ce qui reste de ses fringues ne cache pas grand-chose de son immense détresse physiologique. Le pire est ce vermicelle qui lui pendouille entre les jambes. Ce pauvre hère qui erre semble plus ratatiné qu’une escalope oubliée au fond d’une poêle restée sur le feu. L’avenir du rock ne s’en rend pas compte, mais il offre à ses rares interlocuteurs le spectacle à la fois atroce et grotesque d’une extrême dégradation, et Livingstone n’est pas loin de penser qu’elle est aussi physique que mentale. Putain, quelle misère, pense-t-il. Comme il n’y a plus rien à ajouter, et tous les deux écœurés par l’inutilité de leur rencontre, ils reprennent leur chemin. Quelques mètres plus loin, pris de remords, l’avenir du rock se retourne et lance :

— À propos de Stanley : Sylvain Tintin m’a dit qu’il l’avait croisé voici quelques mois...

— Où donc ?

— Par là...

— J’y Courette !

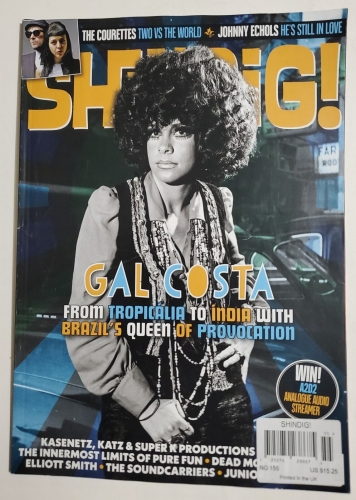

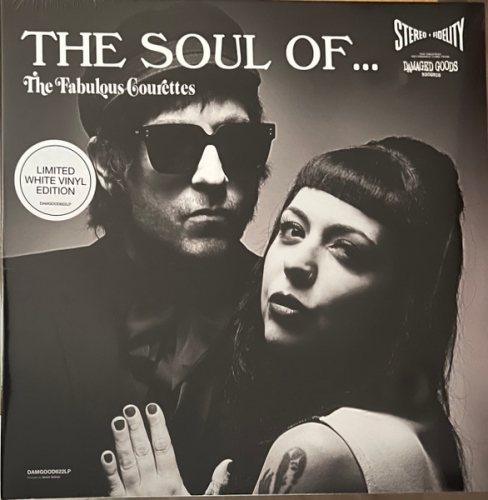

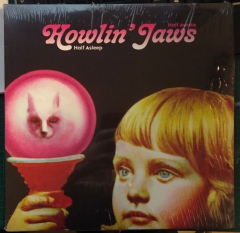

Pendant que l’estime de Livingston remonte dans la cervelle abîmée de l’avenir du rock, les Courettes courent toujours. Leur nouvel album paraît et la presse déroule le tapis rouge. Cette fois, c’est un tapis rouge plus que bien mérité : The Soul Of The Fabulous Courettes est un album en forme de coup de Jarnac spectorien. Allez hop, six pages dans Shindig!. Distance idéale pour sortir des sentiers battus et des clichés habituels. Martin et Flavia Courette ne sont pas n’importe qui. Ils redorent pas mal de blasons avec leurs petits bras et leurs petites jambes.

Kate Hodges n’y va pas de main morte : «The hardest working band in garage showbiz.» Les deux Courettes se sont rencontrés dans un van de tournée au Brésil : lui tournait avec son groupe Columbian Neckties et elle avec le sien The Autoramas. Elle n’était pas ravie à l’idée de passer deux semaines coincée dans le van avec neuf mecs. Puis elle s’aperçoit que Martin a la même collection de disques qu’elle. Alors ça matche. En 2015, elle quitte le Brésil pour s’installer au Danemark. Flavia profite de l’article pour rendre hommage à Totor : «He connects rock’n’roll history. You have his work with the Beatles, George Harrison and John Lennon, Ike & Tina Turner. You have punk-rock with The Ramones. And The Beach Boys, as Brian Wilson was a big fan.» Elle raconte qu’ils sont allés visiter le studio A d’Hitsville USA, à Detroit, et le Stax Museum à Memphis. Au Brésil, Flavia se souvient d’avoir vu Nirvana quand elle avait 11 ans, les Ramones quand elle en avait 13. Elle achetait des CDs d’occase, Beatles and Seeds - so that was my mix: ‘60s, B-rock, a bit of riot grrrl - Et puis ils ont un fils. Elle rappelle qu’ils ne vivent que des tournées.

C’est James Sharples qui les interviewe dans Vive Le Rock. Ils bénéficient d’un joli fond rouge, pour les images. Flavia repart sur le thème du «rock’n’roll transatlantic love story» de 2013. Elle n’ira s’installer au Danemark que deux ans plus tard, après une «2-year long distance relationship». Elle est fière de son petit bilan : «En 11 ans, on a formé les Courettes, on s’est mariés, on a eu un fils, enregistré quatre albums et parcouru le monde en jouant notre musique, touring non-stop around Europe, UK, USA, Canada, Japan and Brazil.» C’est vrai que ça impressionne. Et ça doit même en boucher un coin aux ceusses qui brament que le rock est mort. Avec une équipe comme les Courettes, le rock ne s’est jamais aussi bien porté. Flavia dit aussi sa fierté d’avoir développé son «own Wall Of Sound production». Martin parle du nouvel album en termes de «garage soul Wall Of Sound milestone». Un Wall Of Sound qu’ils ont déjà testé sur Back In Mono, leur premier album spectorish. Ils voulaient enregistrer Back In Mono Two, mais encore plus évolué. Pas facile ! Alors que Back In Mono était dédié aux girl-groups, The Soul Of est nous dit Flavia plus axé sur Motown, Sonny & Cher, Nancy & Lee, avec des coups de douze pour établir un lien avec la psychedelia californienne. Quel brouet ! Elle ajoute qu’en plus d’Hitsville USA et du Stax Musieum, ils ont visité the Sun Studio, Graceland, Al Green’s gospel church in Memphis, Chess Studio à Chicago et Laurel Canyon en Calfornie. Ça s’appelle un pilgrimage. En plus, l’album est en stéréo, and has a bigger sound.

Eh oui, elle a raison de parler d’un bigger sound. The Soul Of The Fabulous Courettes semble réinventer une deuxième fois le Wall Of Sound. Dès «You Woo Me», on est frappé par l’incroyable profondeur de champ du son. T’as Gottehrer dans le team de prod. Prod encore avec «Boom Boom Boom», là t’es en plein Totor, le son est plein comme un œuf, avec les castagnettes dans l’écho du temps d’avant - Boom boom boom out of my chest - La La Brooks des Crystals vient duetter avec Flavia sur «California», pour un shoot de pop silver sixties, et ça explose comme au temps du Brill. C’est l’objectif. Inutile d’ajouter que les coups de génie pullulent sur cet album, à commencer par ce «Keep Dancing» fantastiquement pop, Flavia est tellement bonne ! Coup de génie encore avec «Wall Of Pain», en plein Brill, elle sait créer les conditions du génie pop, ça monte en neige, elle renoue avec la grandeur du genre, te voilà revenu dans le giron de Totor et des géants du Brill ! Encore de la pop de Brill avec «Stop Doing That», c’est d’une perfection qui dépasse les bornes. Avec «Shake», elle tape dans le drive de gaga minimaliste, elle danse d’un pied sur l’autre et descend au barbu pour se gratter la fuzz. Cet album qu’on peut sans rougir qualifier de faramineux se termine avec «For Your Love» qui n’est pas celui qu’on croit, c’est une Beautiful Song bâtie sur le principe scientifique de l’envolée, elle la joue en réverb avec des effets lointains et ça rosit les joues du charme. Ça monte et c’est beau comme une érection.

Singé : Cazengler, court toujours

Courettes. The Soul Of The Fabulous Courettes. Damaged Goods 2024

James Sharples : Boom Boom Boom. Vive Le Rock # 116 - 2024

Kate Hodges. Mr & Mrs Soul. Shindig! # 155 - September 2024

Inside the goldmine

- La conquête du Far Weston

Aussitôt la première partie de catch sur le ring drapé de Baby West, ce fut l’accord parfait.

Cette partie laissait présager d’un brillant avenir relationnel, au moins au plan organique. Il ne tarissait plus d’éloges. Jamais il n’avait goûté pareils délices. Jamais aucune femme, disait-il, n’avait hissé si haut le pavillon des plaisirs coupables. Éperdu de reconnaissance, il confia à Baby West que sa queue vibrait encore du souvenir de ses attentions. Baby West croulait littéralement sous le poids des compliments. Elle n’en demandait pas tant. Il alla jusqu’à lui raconter que sa science tactile relevait de l’expertise. Il lui fit tourner la tête en lui affirmant qu’elle incarnait à la perfection la compagne qu’il faut souhaiter à tout homme, si, si, insistait-il, alors qu’elle tentait de résister. Baby West était une brune plutôt petite, un peu rondelette, aimant bien rigoler, et d’une simplicité émouvante, d’origine très modeste. Ses dix frères et elle sortaient d’un roman de Zola. Il prit l’habitude de lui rendre visite deux fois par semaine, et il redoublait chaque fois de compliments tous plus exaltés les uns que les autres. Il lui disait qu’il n’était pas possible d’être aussi bien reçu et butiné avec une telle gourmandise. Il la félicitait, mais il félicitait surtout ses lèvres et ses doigts qu’il qualifiait de doigts de fée. Pendant de longs mois, il fut accueilli comme dans un rêve. Sitôt la porte refermée et sans autre préambule, Baby West s’agenouillait, le déboutonnait et enfournait ce qu’il avait de plus précieux, avec une voracité exemplaire. Tout en elle indiquait qu’elle adorait ça, car elle roucoulait, elle couinait des miam miam et des shlurrrps qui en disaient long sur l’incongruité de son imaginaire érotique. Elle œuvrait avec un luxe de tripotages inégalable. Personne n’aurait pu résister à une telle emprise. Il lui était impossible de s’arracher à cette étreinte, et la fatalité finissait souvent par le prendre de vitesse. Alors, pour meubler la soirée, il lui redisait sa fascination pour son expertise, il la bombardait de questions, il voulait savoir comment elle pouvait connaître sur le bout des doigts tous les ressorts de la masculinité. Elle répondait qu’elle n’en savait rien. Pour elle, c’était naturel. Elle n’avait que ce mot-là à la bouche. Naturel. Cette notion de naturel lui déplaisait profondément, mais dès qu’il prenait l’apéro, il oubliait ses réticences, sautait dans sa bagnole et retournait la voir.

Apparemment, Kim Weston n’a pas eu beaucoup plus de chance avec les hommes. Les relations sentimentales sont toujours très complexes, et même imparfaites. L’harmonie n’est pas toujours au rendez-vous. Quand on vit une relation de couple privée d’expertise, on va voir ailleurs. Et on tombe sur une Baby West qui n’a hélas que son expertise à offrir, rien d’autre.

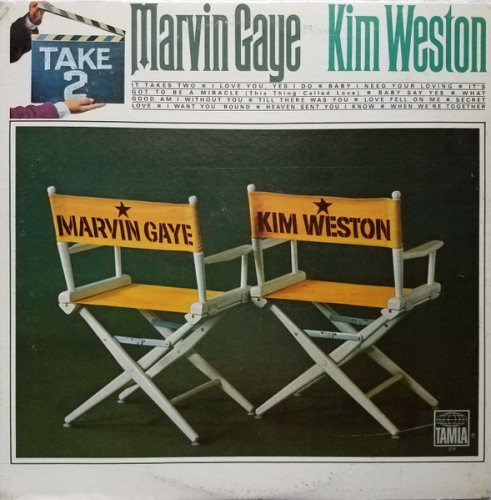

Deux choses à propos de Kim Weston. Un, elle figure parmi les très grandes stars de la chanson américaine, beaucoup trop surdimensionnée pour un label comme Motown. Deux, elle fut la poule de Mickey Stevenson, un Mickey Stevenson qu’on retrouve systématiquement crédité comme producteur sur tous les albums solos de la grande Kim Weston.

C’est Mickey Stevenson qui la repère à Detroit et qui l’envoie étudier l’art dramatique et le chant à New York. Quand elle revient à Detroit, elle n’enregistre qu’un seul album sur Tamla, la fameux Take Two en duo avec Marvin Gaye. Kim est alors la poule de Mickey Stevenson, l’A&R de Motown, qui d’ailleurs produit l’album et compose pas mal de cuts, dont ce petit coup de génie planqué en B, «I Want You ‘Round», une espèce de slow-groove crapuleux dégoulinant de magie vocale, ce qu’on appelle communément une merveille inexorable. Mickey Stevenson et Sylvia Moy composent aussi l’«It Takes Two» d’ouverture de balda, véritable shoot de fast pop de Soul, on assiste à un bel échange entre Marv et Kim. C’est encore le trio infernal HDH qui rafle la mise avec «Baby I Need Your Loving», pur jus de Motown, Marv et Kim la jouent fine, baby baby, ils te groovent ça vite fait. Tout est beau chez Mickey Stevenson, sa prod éclate au Sénégal. Marv et Kim reviennent sonner les cloches de la B avec un «Till There Was You» signé Frank Wilson. C’est le slow groove des jours heureux et ça monte droit au firmament, Kim le prend à l’azur marmoréen et Marv au velours de l’estomac.

Quand Mickey Stevenson se fâche avec Berry Gordy et qu’il quitte Motown, il emmène Kim avec lui et la signe sur MGM. Un premier album solo paraît en 1966 : For The First Time. On voit tout de suite que Kim peut monter en puissance, façon Broadway. Elle vise la grande Soul d’art total, une Soul extrêmement arrangée et chantée à la Nina Simone. Mais elle est certainement trop sophistiquée pour les fans de Soul. Elle jazze son «Walking Happy» jusqu’à l’oss de l’ass. Elle ouvre son bal de B avec une cover de «The Beat Goes On». Elle te jazze le beat vite fait - Drums keep pounding/ A rhythm to the brain - elle injecte tout Broadway dans cette merveille intemporelle. Fantastique allure de boys keep chasing girls to get a kiss et de cars keep going faster all the time. Elle tape aussi dans Brel avec «If You Go Away», version américaine de «Ne Me Quitte Pas». Elle te l’embobine vite fait. Elle défonce encore la rondelle des anales avec «Come Rain Or Come Shine», du Broadway pur, quasi-Minnelli. Il faut aussi la voir claquer son come back to me dans «Come Back To Me», elle s’y montre fabuleusement jazz, avec un punch monstrueux, elle s’en va chanter la suite à la pointe de l’octave, elle règne sans partage. God save the Kim !

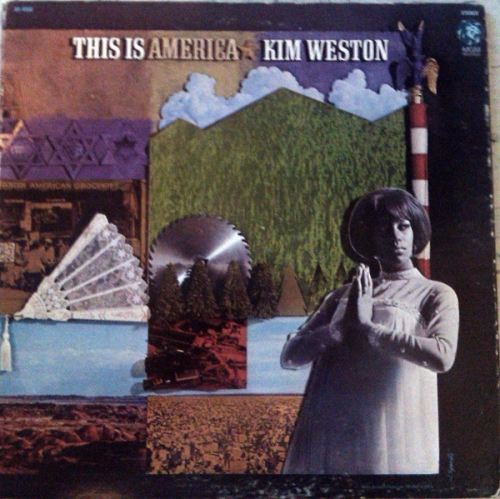

Avec un titre pareil, This Is America ne peut être que du Broadway patriotique. Alors Kim chante au large. Elle n’a aucun problème à aller taper dans l’intapable avec «The Impossible Dream» de Jacques Brel. Elle est plus forte que le Roquefort. Elle n’a rien à faire dans les bacs de Soul : c’est une jazzeuse de Broadway. En B, elle reste merveilleusement proche de Lisa Minnelli et de Shirley Bassey avec «Touch The Earth». Kim est délicieuse.

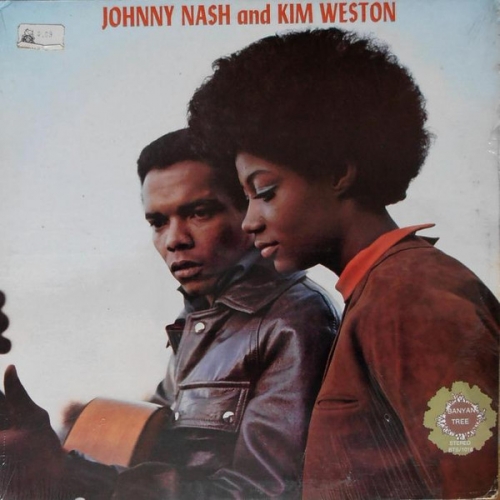

Nouveau album de duo en 1969 avec Johnny Nash. On écoute Johnny Nash & Kim Weston pour deux raisons fondamentales : la cover de «The Letter» et «Baby Don’t You Leave Me». Comme ils ont tous les deux des voix très féminines, on s’y perd un peu. Nash chante soft et Kim l’épouse bien. Nash est même beaucoup trop soft, les violons n’arrangent rien. Par contre, ils y vont franco de port sur «Baby Don’t You Leave Me», ils te groovent une fabuleuse fondue de voix avec un guitar slinging bien acide par derrière. Et comme toujours avec Mickey Stevenson, ça reste de la pop sophistiquée. La cover de «The Letter» se planque en B, ils en font une mouture bien tendue, nerveuse, fougueuse à souhait, chantée à deux voix. Ils font aussi de la belle pop de langueur monotone avec «Stranded In The Middle Of No Place», une pop bien perlée, lumineuse et même extatique.

La pochette de Kim Kim Kim est un peu bizarre, le montage photo est sous-exposé, on ne voit pas grand-chose. Il semble que Kim soit dans la période Miriam Makeba/Nina Simone. Au dos, on voit que Mickey Stevenson s’est dessiné un petit logo touchant : Mikim, qui symbolise l’union de Mickey & Kim. On retrouve la grosse présence de Kim dès le «You Just Don’t Know» d’ouverture de balda. Elle bouffe la Soul de Volt toute crue. C’est énorme et même spectaculaire de voir Kim dans tous ses états. Elle remplit l’espace aussi facilement que le font Shirley Bassey et Lorraine Ellison. Avec «What Could Be Better», elle est à la fois tentaculaire et océanique. Mais c’est en B que se joue véritablement le destin de Kim Kim Kim, elle commence par élaborer la Soul de «Buy Myself A Man», elle tartine jusqu’en haut, là où se perd le regard. Puis elle tape dans Solomon avec «Got To Get You Off My Mind», avec un léger parfum de gospel, et comme tu as Patrice Holloway dans les chœurs, alors ça swingue. Elle passe à la classic Soul de r’n’b avec «Soul On Fire», mais ce n’est pas son truc. C’est du Volt Sound très orchestré, mais elle n’est pas aussi fulgurante qu’à Broadway. Elle boucle sa B avec «The Choice Is Up To You (Walk With Jesus)», elle est vraiment faite pour le Porgy & Bess, pour les ambiances des couches supérieures.

Paru en 1970, Big Brass For Poster pourrait bien être son meilleur album. Il s’agit en fait d’un album de covers, c’est du trié sur le volet. Elle tape pas mal dans les Beatles, avec le «Something» du roi George, elle le prend au slow groove de Broadway, elle en fait une version swinguée qui alterne le soleil et la pluie, c’est inspiré au plus haut point. Dommage qu’on ne sache pas le nom du guitar slinger. Elle tape aussi dans «Eleanor Rigby» : big Broadway bush ultra-cuivré, elle chante comme mille diables. Elle fait aussi une version sensible de «Don’t Let Me Down», c’est toujours très Broadway, plein de possibilités, elle chante les bras en croix, au carrefour des grandes avenues du monde, elle chante à si pleine voix qu’elle éblouit, wow, quelle pugnacité ! Comme Eugène Boudin, elle est la reine des ciels. Avec «Something I Can Feel», elle est aux frontières de Burt. Même pureté mélodique. Elle rivalise de grandeur tutélaire avec Lisa Minnelli dans «My Man». Même groove de jazzeuse impénitente, elle s’en va gueuler my man à la pointe sidérale de l’octave. Et puis comme si tout cela ne suffisait pas, voilà qu’elle tape dans «Windmills Of Your Mind». Pas de magie plus blanche que celle de Michel Legrand. Comme le Vanilla Fudge et Dusty chérie, elle explose le cercle magique, elle l’explose de fond en comble, elle en fait une abominable aventure subliminale. On se retrouve tout bêtement au paradis, au cœur du fin du fin, dans l’antre palpitant du saint des saints, elle donne de la grandeur à l’odeur de sainteté. Encore une autre cerise sur le gâtö ? Oui, avec sa vision de «Sound Of Silence». Chez Kim, tout fond dans la bouche, and the vison that was planted in my brain/ It still remains, elle le gronde dans le giron de sa féminité profonde, dans l’éclat de sa concupiscence, Kim est une carne, elle élève le Sound of Silence au rang de sub-chef-d’œuvre, au rang d’enchantement technicolor, elle lui donne des lettres de noblesse.

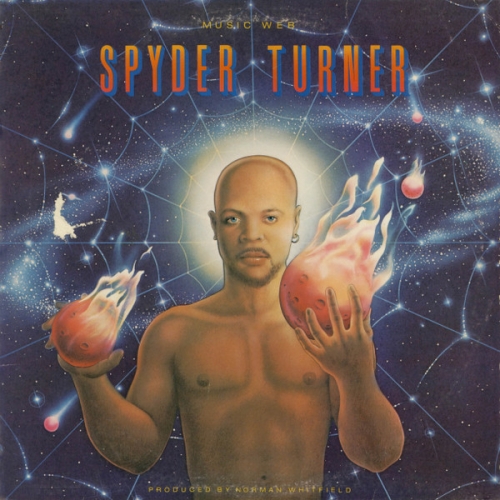

Quand on croise Investigate dans un bac de Soul, on se dit : «Tiens, Kim Weston vire diskö !». Elle a une vraie tête de Diskö queen. Mais si on jette un coup d’œil au dos, on tombe sur le logo de Motorcity, le label de Ian Levine. Soit on fait «Ha ha !», soit on fait «Ho ho !», en tous les cas, on ramasse Investigate pour l’investiguer. Bon, c’est vrai qu’elle attaque en mode diskö, mais elle le fait sans conviction. On se penche un peu plus sur les crédits et qui qu’on voit ? Le nom de Sylvia Moy qui compose avec Ian Levine. Ça, c’est du crédit ! Mais tu vas aussi croiser les noms de Stevenson/Norman Whitfield qui signent «It Should Have Been Me», alors Kim se met à enchanter cet album. Comme la compo est superbe, Kim fait monter la neige. Elle boucle son balda avec du HDH, c’est-à-dire du Holland/Dozier/Holland, «Take Me In Your Arms», du heavy Motown de Motorcity et c’est excellent. Fantastique énergie rythmique ! Idéal pour une louve comme Kim. Et paf, en B, elle tape le fameux «Dancing In The Street». Dans ses mémoires, Mickey Stevenson, co-auteur de ce hit avec Marvin Gaye et Ivy Jo Turner, raconte qu’ils proposèrent Dancing à Kim mais ça ne collait pas. Martha Reeves qui était là sauta sur l’occasion et en fit le hit mondial que l’on sait. Alors Kim prend sa revanche avec cette mouture extraordinaire, elle y va au pouvoir absolu, c’est du pur sweet sweet mucic/ Everywhere, elle prend sa revanche sur Martha, c’est complètement à sa main. Puis elle tape dans HDH avec «Helpless. Elle est parfaitement à l’aise avec HDH. Elle est tellement brillante !

Signé : Cazengler, Kim Veston

Kim Weston. For The First Time. MGM Records 1966

Marvin Gaye & Kim Weston. Take Two. Tamla 1966

Kim Weston. This Is America. MGM Records 1968

Johnny Nash & Kim Weston. Major Minor 1969

Kim Weston. Kim Kim Kim. Volt 1970

Kim Weston. Big Brass For Poster. People Records 1970

Kim Weston. Investigate. Motorcity Records 1990

*

_ Docteur Damie je suis venu parce que je me sens mal !

_ Je vois bien, vous avez une mine de déterré, d’ailleurs si je m’écoutais au lieu de perdre mon temps à vous examiner je devrais plutôt vous refiler un permis de vous inhumer vivant, en remplissant votre tombe vous combleriez le trou de la Sécurité Sociale.

_ Docteur Damie, s’il vous plaît, j’en appelle à votre conscience et à votre réputation d’humaniste j’accepterais de tripler le prix de la consultation !

_ Vous m’excuserez moi j’en appelle à votre devoir de citoyen qui n’entend point augmenter la dette nationale. Sacrifiez-vous pour le bien commun !

_ Docteur Damie, je consens à faire un effort, je vous promets une somme de 1000 euros si vous daignez vous occuper de moi !

_ Bon ! si vous me prenez par les sentiments, mais ne le dites à personne !

_ Merci Docteur !

_ Ne perdons pas de temps, tirez la langue et dites 33 !

_ … v…vi… vin… vin … neu… neuf ! C’est tout ce que j’arrive à dire docteur, croyez-vous que ce soit grave…

_ Désespéré, vous ne passerez pas le mois de juin !

_ Docteur, je vous en prie, une intervention chirurgicale, je ne sais pas moi, il n’y a donc aucune chance de survie !

_ Ne comptez pas sur la chance, seule la science peut vous sauver !

_ Docteur Damie, dans toute la ville l’on dit que vous êtes formidable et que votre science est grande.

_ C’est doublement exact, je sais bien que la plupart de mes collègues devant la gravité de votre cas préfèrerait vous tirer une balle dans la tête que de tenter la seule prescription possible, la fameuse RGN 33 AMJ !

_ Docteur je suis prêt à tenter l’impossible, expliquez-moi tout !

_ C’est une méthode américaine mise au point par un certain docteur Huey Smith, le gars ne faisait pas de détail, pour le calmer ses collègues n’arrêtaient pas de lui dire piano-piano ! L’est vrai que son traitement était ébouriffant !

_ Peu m’importe de souffrir, docteur Damie !

_ Je ne suis pas sûr que vous survivriez, un certain docteur Mitchell voici quelques années a repris sa méthode, une manière un peu plus douce, les résultats se sont quelque peu améliorés, enfin tous les avis ne concordent pas…

_ Docteur prescrivez, prescrivez, je vous en prie, tenez je signe un chèque de 200O Euros !

_ Bon, faisons vite avant que vous ne changiez d’avis, vous souffrez du syndrome Pneumonia Rock And Boogi-Woogie Flue. La fameuse méthode contraceptive RGN 33 AMJ. Vous m’en direz des nouvelles. Tenez la voici, je sais, c’est un peu lourd, quarante-huit pages, écoutez-moi bien, vu votre niveau intellectuel je vais vous la commenter, vous suivrez mes recommandations à la lettre, c’est votre survie qui en dépend, c’est compliqué, l’important pour réussir c’est de saisir l’ordre chronologique d’application…

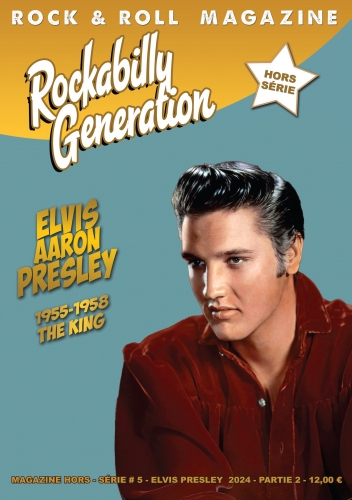

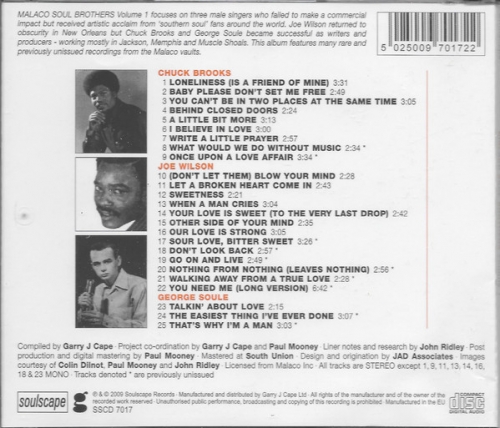

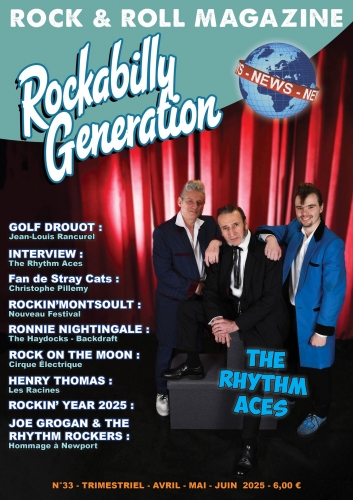

ROCKABILLY GENERATION NEWS

N° 33 / AVRIL / MAI / JUIN

Donc l’ordre chronologique, nous filons tout de suite page 30. Décoction de racines, mise au point par le chercheur Julien Bollinger. Avant le Rock‘n’Roll qu’y avait -il ? Le Blues ! Et avant le Blues ? Là on descend au fond du fond. Plus roots vous ne trouverez pas. La preuve l’est né en 1874 ! Certes des gars qui chantaient, ça ne devait pas manquer à l’époque , mais d’Henry Thomas on possède des enregistrements (1927- 1930) ! Vous le connaissez même si vous ignoriez jusqu’à son existence, Going up the Country c’est lui (sous le titre Old Country Stomp). Faut l’écouter. Guitare et une espèce de flûte de Pan, c’est fou comme ça ne sonne pas vieillot, preuve qu’au travers du blues, du folk et du rock il existe une continuité étonnante. L’article est super bien écrit, fourmille de renseignements et de réflexions.

Attention, traitement de fond, page 3 à 15, soit douze piqûres fournies par le laboratoire Jean-Louis Rancurel, un truc ultra-vitaminé, les années Golf-Drouot. Une potion magique, emplies de photos inédites, je pique par exemple celle de de Nancy Holloways ou celle de Vince Taylor l’ange noir tout vêtu de blanc, Bill Halley, Gene Vincent, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, plus tous les autres, et bien sûr celui par l’absence duquel rien ne serait arrivé : Henri Leproux, Rancurel le décrit exactement de la même manière, grande modestie et intègre dévouement, que Joëlle, une amie chère qui avait relaté dans son émission radio Âme Rock Café, sa rencontre avec Henri accompagné de sa femme Colette, tous deux esseulés, tristes mais dignes, dans un salon du livre attendant pour signer leur livre et partager leur passion… Grâce à l’interview de Sergio nous suivons cette épopée mythique des commencements du rock français… une histoire qui court des pionniers à la renaissance rockabilly… comme par hasard il n’y a pas eu grand monde pour s’opposer à sa fermeture administrative…

Pour raffermir le cœur, siège des émotions, n’oublions pas qu’il a deux côtés, donc pour le premier ventricule une double potion. Pages : 42-43 : la journée d’hommage à Crazy Cavan, concert des Rhythm Rockers avec Joe Grogan, le fils Cavan au chant. N’oublions pas qu’au début des seventies ce sont les Teds en Grande-Bretagne qui ont perpétué contre vents et marées pop le good old rock’n’roll !

Soyons juste, n’oublions pas le deuxième ventricule, les ricains n’ont pas tardé à reprendre le flambeau au début des eighties, donc quatre pages d’une bonne rasade de Stray Cats, pas eux en personne, pages 24-27 mais Christophe Pillemy, un fan oui, mais un fan-collectionneur, vous en rencontrez un max dans les milieux rock, une maison remplie d’une multitude de disques, de photos, d’objets, le genre de démarche incompréhensible pour les gens non passionnés, nous rappellerons que chacun poursuit son bonheur là où il le trouve…

Super bien foutu ce numéro, vous traversez un siècle et demi (1974-2025) de rock’n’roll sans vous en rendre compte, et il reste encore vingt pages d’actualité. Car le rockabilly ne se limite pas aux Stray Cats dont Christophe Pillemy a retracé l’influence sur nombre de groupes en pleine action aujourd’hui. Par exemple les Rhythm Aces, ils sont en couverture, ils squattent la double page centrale, et vous les retrouvez en concert à la fin du fascicule, des britichs de passage à Quimper, ils se racontent, surtout Peter, beaucoup de cheminement rock’n’roll, et pour finir une histoire d’amour que l’on ne lit que dans les romans. Qu’est-ce que le destin ?

Une extraordinaire soirée au Cirque Electrique avec nos Ghost Highway, et une mirobolante floppée d’invités. Une Teddy Cats Party à Strasbourg avec Nelson Carrera (il n’a aucun mérite, il possède une voix de rêve qu’il maîtrise avec un art époustouflant), mais encore Nightingale and the Haydock, Badcraft, Big Dood and Hot Swingers, il y en a d’autres mais vous êtes assez grands pour les retrouver…

Vous avez eu le passé et le présent, pour le futur, il porte un nom : Jc Le Lascar, Parmain n’est pas terminé que notre Lascar lance un nouveau festival : Rockin Montsoul… Le rock’n’roll a la vie dure !

Ce numéro est un peu comme l’œuf cosmique du rockabilly, en plus Sergio Katz n’a pas oublié de joindre ses splendides photos !

Si vous ne l’avez pas, c’est peut-être que vous ne le méritez pas !

Damie Chad

Editée par l'Association Rockabilly Generation News ( 1A Avenue du Canal / 91 700 Sainte Geneviève des Bois), 6 Euros + 4,72 de frais de port soit 10,72 E pour 1 numéro. Abonnement 4 numéros : 39 Euros (Port Compris), chèque bancaire à l'ordre de Rockabilly Genaration News, à Rockabilly Generation / 1A Avenue du Canal / 91700 Sainte Geneviève-des-Bois / ou paiement Paypal ( Rajouter 1,10 € ) maryse.lecoutre@gmail.com. FB : Rockabilly Generation News. Excusez toutes ces données administratives mais the money ( that's what I want ) étant le nerf de la guerre et de la survie de tous les magazines... Et puis la collectionnite et l'archivage étant les moindres défauts des rockers, ne faites pas l'impasse sur ce numéro. Ni sur les précédents !

*

Les mots nous attendent-ils ? Toujours est-il qu’ils nous attirent. Surtout lorsqu’ils accompagnent une image qui n’a apparemment rien à voir avec leur signification. Certes si l’on prend pour idée que les chevaux de Neptune ont un rapport certain avec la mer représentée par cette couve envoûtante…

THE LIGHT KEEPER

TRIMARKISIA

( Bandcamp / Février 2025)